Recomendamos a leitura acompanhada desta mixtape produzida pelo pessoal do Suppaduppa. Boa viagem:

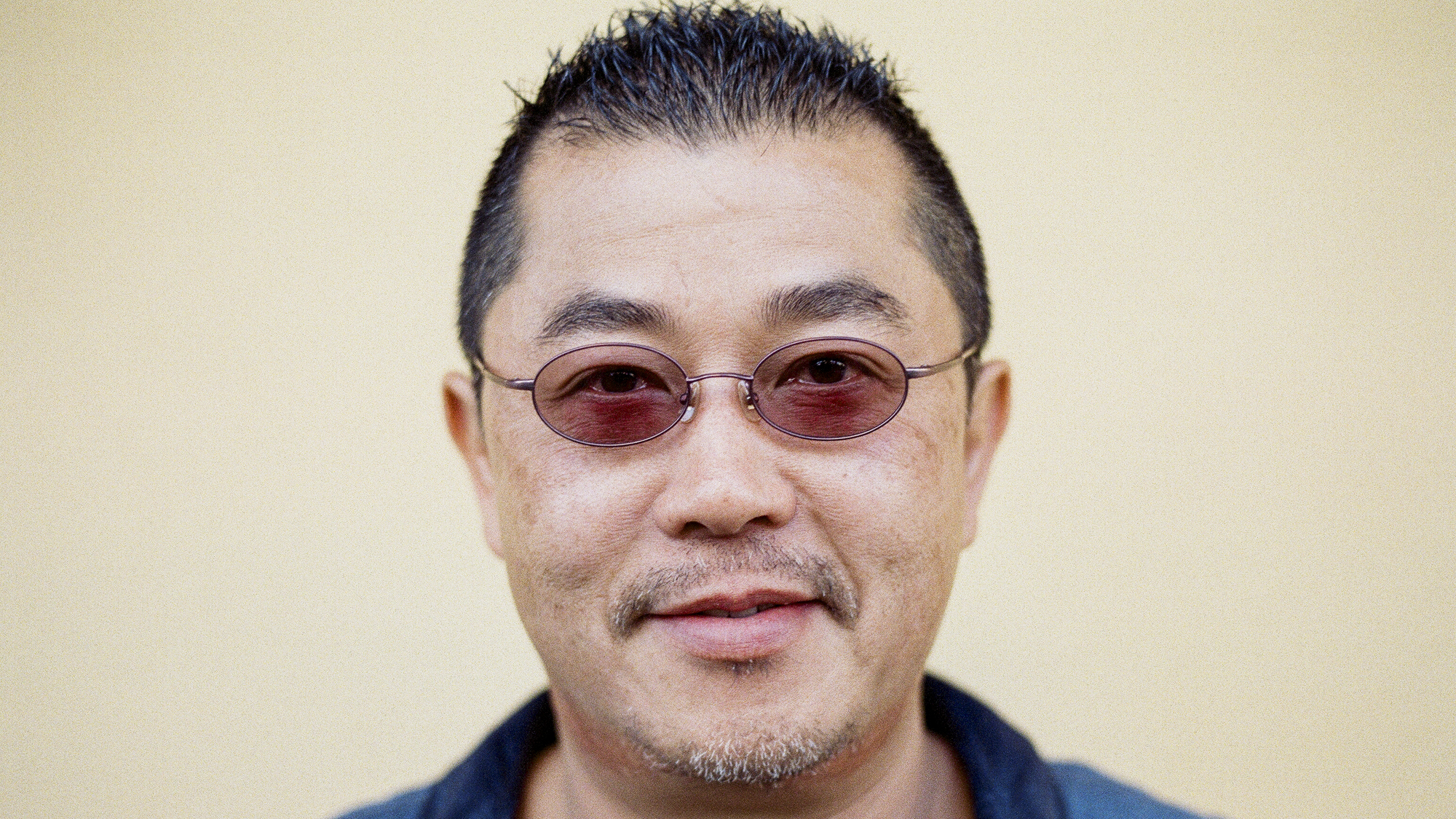

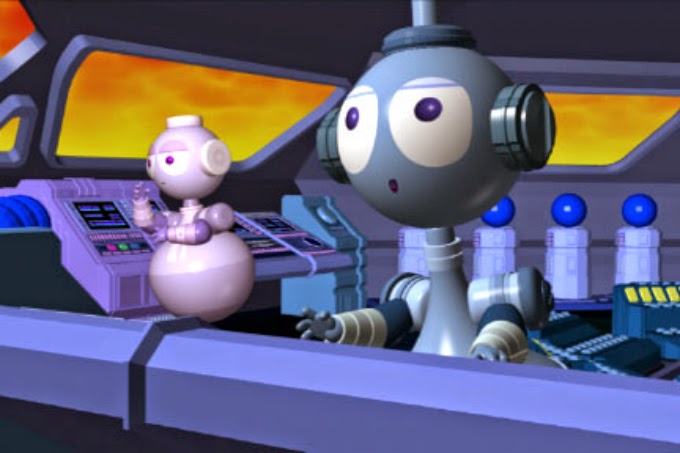

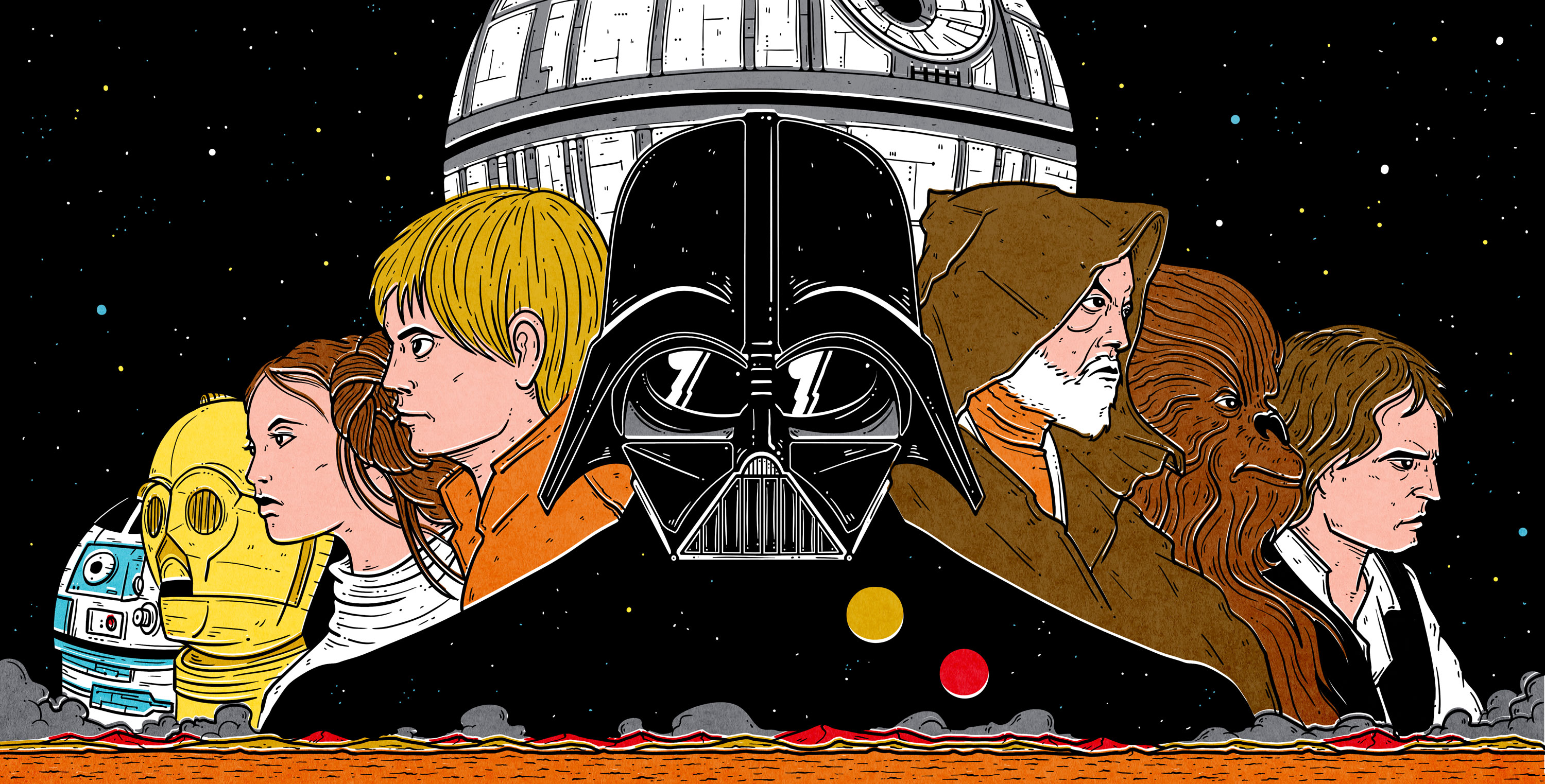

O chão está coberto por gelo seco simulando as nuvens. Várias telas de TV reproduzem cenas do mar, uma imagem do céu é plano de fundo, e uma banda com quatro integrantes usando paletós e camisas sociais em tons azuis e beges domina o palco. O vocalista tem uma voz suave e um penteado à la Tom Cruise no filme “Negócio Arriscado”. Seus movimentos de um lado pro outro formam uma espécie de dança sincronizada e o som é uma mescla de sintetizadores com jazz, o mais puro City Pop. O ano é 1986, o local é Tóquio. 30 anos depois, sem gelo seco e com uma réplica de um castelo japonês como imagem de fundo, em Curitiba, mas com a mesma voz e um penteado mais contido, me encontrei com Carlos Toshiki, o ídolo nipo-brasileiro que abrilhantou as paradas musicais japonesas dos anos 80.

Anônimo no Brasil e ídolo no Japão, Carlos Toshiki viveu no Japão por 13 anos, onde fez sucesso com a banda 1986 OMEGA TRIBE. Foi presença frequente em centenas de programas de música e variedades, teve três álbuns no topo das paradas japonesas, além de diversos hits. Seu rosto estampou revistas e propagandas. Uma carreira pela qual ele possui muito orgulho. Meu encontro com Carlos aconteceu na Praça do Japão, em Curitiba. Assim que o encontro tento quebrar o gelo falando que todo mundo ao nosso redor estava jogando Pokemon Go ali na praça. Ele ri mas confessa não entender nada do tal jogo. Nos sentamos e Carlos começa a contar sua história, que tem início, naturalmente, na sua infância.

Nascido numa colônia japonesa em Maringá, Carlos foi criado de acordo com os costumes nipônicos. Seu pai era DJ da rádio da colônia e era conhecido por sempre tocar novidades vindas do Japão, desde músicas pops ao tradicional enka. Por este motivo, Carlos acabou criando um gosto pela música e pelo canto. Ele lembra que aos 9 anos, chegava do colégio e se trancava no quarto para cantar por horas. “O tempo voava”, fala com um sorriso saudoso. Como não sabia escrever os ideogramas japoneses, escrevia as letras das músicas da maneira que ele ouvia e as decorava. Seu pai começou então a notar o dom do filho para o canto e queria que ele se envolvesse nos concursos de canto que a colônia fazia. O pânico de Carlos, porém, era subir no palco e enfrentar uma plateia – apesar de também ser seu maior sonho. “Eu não gostava de cantar para as pessoas. Era um paradoxo. Eu gostava de cantar só para mim.” Para incentivá-lo, seu pai prometeu que o daria uma passagem para Tóquio caso ele fosse o campião brasileiro do Concurso de Canto.

Carlos me falou que a ideia de ir a Tóquio despertou nele o desejo de seguir um sonho que estava cada vez mais próximo. Primeiro, ficou em terceiro lugar no concurso municipal de Maringá. Depois tornou-se o melhor no Paraná. Ele tinha orgulho de falar para todo mundo que se ganhasse o concurso nacional, iria para o Japão estudar canto. Todos ao seu redor torciam pelo seu sucesso. “O universo conspira a teu favor, né? Quando você tem uma paixão as coisas começam a girar a teu favor, as pessoas te ajudam”, ele conta.

Gratidão é o termo que o Carlos citou inumeras vezes durante nossa conversa. E foi nessa vibe positiva que ele chegou ao concurso nacional e ganhou primeiro lugar como melhor cantor, em 1981, aos 17 anos. “Eu não sei se os jurados tiveram dó de mim, mas eu fui campeão”, diz, rindo.

[imagem_full]

[/imagem_full]

Seu pai teve que pagar a promessa e assim Carlos finalmente viajaria para o Japão. Apesar da certeza de que iria viajar, ainda era incerta a maneira como viveria lá. O Brasil passava pela ditadura militar e não tinha nenhum acordo diplomático com o Japão. Financeiramente, era impossível enviar dinheiro do Brasil para lá. O sonho parecia distante – mas ao mesmo tempo muito próximo. Mais uma vez, rodeado de positividade, Carlos se apegou às boas energias e embarcou para Tóquio. Depois de 42 horas de viagem e 3 escalas, chegou ao Japão, onde viraria uma estrela nacional. Mas não foi tão fácil assim.

Chegar em Tóquio foi uma explosão de emoções e alegrias para Carlos. Foi lá que ele descobriu novos estilos musicais e se aprofundou em artistas que antes conhecia muito pouco por conta da ditadura militar – ele era fã dos Beatles mas nem imaginava toda a grandiosidade em torno da banda, que no Brasil ficava limitada a tocar uma outra música na rádio. Não tinha mordomia ou luxo algum, se alimentava de amostras grátis de supermercado e amendoim porque “enche a barriga, né”. Sofreu com o preconceito de ser um estrangeiro dentro da sua terra mãe – os japoneses não aceitavam o fato de Carlos ser um nipo-brasileiro. A comunicação também não ajudava: seu japonês soava ultrapassado ao tentar conversar com as pessoas. A solidão assolou sua vida. Porém, a música e o sonho de ser cantor o mantinham esperançoso. Contanto que ele tivesse um microfone e uma caixinha de som, ele ficava feliz.

Foi no seu emprego como lavador de pratos – em que ele ganhava menos por ser brasileiro – que começaram a surgir as oportunidades musicais. Por pedido de seu chefe, começou a cantar no karaokê durante os intervalos. Aos poucos, Carlos começou a ficar conhecido entre os clientes. Algumas pessoas passaram a frequentar o restaurante só para ouvi-lo cantar e uma delas o convidou para gravar comerciais de rádio. Pela grana “fácil”, ele topou e gravou seus primeiros jingles. Ao ouvir sua voz na rádio, seu orgulho em cantar só aumentava.

Durante os três primeiros anos de sua estadia em Tóquio, dedicou seu tempo entre os bicos que fazia, as aulas de canto e gravação de demos e ensaios com banda. Após inúmeras tentativas de entrar em uma gravadora e desenvolver sua carreira musical, Carlos pensou em desistir – achava que tinha chegado ao seu limite e precisava dar um rumo na sua vida. Decidiu que tentaria mais um ano e, caso não conseguisse, seguiria sua vida em uma nova carreira. Três meses depois, após ouvir uma das fitas demo do Carlos, o produtor Koichi Fujita queria conhecê-lo. Fujita era o produtor da banda OMEGA TRIBE, que acabava de perder seu vocalista e estava a procura de um novo. “Timing perfeito”, segundo o Carlos. Ele fez o teste e de cara gostaram do resultado. E em pouco tempo, Carlos Toshiki tornou-se o vocalista do 1986 OMEGA TRIBE, rebatizada pela nova formação.

Carlos me contou que a banda tinha uma imagem de veraneio, resort, uma estética bem tropical. E, por isso, o produtor decidiu levá-lo ao Havaí para poderem se conhecer mais e imergir Carlos na estética do grupo. Entre uma conversa e outra, Carlos comentou que achava engraçado que em japonês o numeral 1000 se fala “sen” e no Brasil “cem” é 100. A partir daí, o produtor teve a ideia para o primeiro single de Carlos com a 1986 OMEGA TRIBE: “Kimi wa 1000%” (você é 1000%), uma brincadeira entre Brasil e Japão. Carlos então gravou a música que consolidaria sua carreira e que, mais tarde, seria eleita como uma das músicas da geração. Mesmo sem entender muito o japonês da letra, Carlos gravou “Kimi wa 1000%” focando na energia que colocava em cada melodia. O single, que marca a estreia de Carlos como vocal do grupo, foi lançado em maio de 1986 e virou o tema da novela Doyou Grand Gekijou, que passava em horário nobre da televisão japonesa.

Abertura da novela Doyou Grand Gekijou com a música Kimi Wa 1000%

1986 foi um ano importante para o Japão. Marcou o início de uma bolha econômica pós-guerra, época em que o dinheiro rolava solto e os japoneses consumiam bens de consumo como nunca antes. Musicalmente, era o auge do City Pop, gênero musical que mesclava jazz, sintetizadores, rock adulto e mais um monte de referência absorvida da cena musical americana. O City Pop e a bolha econômica estavam intimamente ligados. O gênero musical representava a imagem urbana e tecnológica pela qual a bolha econômica estava guiando o “novo Japão”. Nesta época, diversos músicos e bandas surgiram (na época chamados de idol), e a música era um negócio super rentável. Novos programas de música surgiam todos os dias, cada vez mais glamurosos.

Recentemente, a internet reviveu o City Pop. O vaporwave, gênero musical que tem como base o uso de samples de músicas oitentistas misturado a outros beats, permitiu o conhecimento de diversos artistas japoneses. Até o Ed Motta tem revivido o som através das suas mixtapes. O Youtube também é uma fonte preciosa de músicas city pop. É impressionante a quantidade de vídeos gravados dos programas de música da época. Eu mesmo conheci o Carlos Toshiki e a OMEGA TRIBE através do Youtube. E isso foi um choque pra ele! Como era possível que eu, aos meus 24 anos, recifense, sem descendência japonesa conhecia uma banda que fez sucesso 30 anos atrás?

“Kimi wa 1000%” foi lançada e atingiu o 17° lugar no Oricon, parada musical japonesa. Com isso, foram chamados para se apresentar pela primeira vez na televisão, no programa mais importante da época, The Best Ten. Como o nome indica, o programa chamava os 10 melhores artistas da parada musical e fazia um segmento chamado de Spotlight, mostrando as apostas da música. Foi nesse segmento que o 1986 OMEGA TRIBE fez sua estreia. Em poucos dias, a música pulou de 17° para 7°, até que chegou ao 2° lugar nas paradas.

Primeira apresentação na TV que Carlos fez no programa “The Best Ten”

Carlos lembra perfeitamente do dia após sua primeira apresentação na TV. “Eu saí na rua no dia seguinte e as pessoas começaram a falar meu nome, a falar: ‘Olha lá, o Carlos da ÔMEGA TRIBE’!” Da noite pro dia, Carlos tinha virado um idol. Ele brinca que sua história foi igual ao conto da Cinderela: ele dormiu como aspirante a cantor que lavava pratos em restaurante e acordou como um astro da música japonesa. Depois de três anos persistindo o sonho, finalmente conseguiu alcançá-lo. A solidão que ele sentia, entretanto, intensificou. Repentinamente, começaram a surgir inúmeros “amigos” e parentes que nunca tinham procurado o Carlos em seus quatro anos de Japão. O dinheiro não faltava, assim como as amizades por interesse. Sua essência, entretanto, continuava a mesma: contanto que pudesse cantar e expressar sua paixão, tudo estava bem.

A bolha econômica unida às tradições japonesas aumentou a pressão sobre os adolescentes da época. Eles precisavam ser os melhores na escola, na universidade e no trabalho. A concorrência era acirrada e, aqueles que ficavam na margem da excelência, se entregavam ao desespero. O suicídio era uma saída comum dessa situação. A música teve um papel importante para os jovens dessa época pois servia como válvula de escape da vida real. De alguma forma, ela ocupava a mente e evitava pensamentos perturbadores. Carlos percebia a importância que sua música e imagem tinham sobre os fãs. “Eu descobri que a musica é um instrumento que faz com que você entre no coração das pessoas na maior naturalidade”, comenta. Agradar os fãs era sua maior motivação.

Sua conexão com os fãs era o elo mais valioso para ele. Diariamente, Carlos recebia cartas das fãs comentando a paixão por ele e também relatando as dificuldades da vida adolescente nos Japão dos anos 80. O sentimento dos fãs inspiravam as composições de Carlos, que de alguma maneira queria retribuir o amor e admiração e ajudá-los a superar as dificuldades, assim como ele estava tentando superar a própria solidão. “Era uma relação de troca.”

Por 5 anos, a 1986 OMEGA TRIBE lançou 6 álbuns, 12 singles, mudou de nome para Carlos Toshiki & OMEGA TRIBE, se apresentou em centenas de programas, virou um dos hinos da geração. Álbum após álbum, os interesses da gravadora e os de Carlos iam se contrastando. Carlos queria seguir sua paixão, fazer músicas que tocassem seus fãs, mas a gravadora da banda não conseguiu acompanhar o amadurecimento dos fãs e começou a forçar Carlos – que na época já tinha seus 27 anos – a fazer músicas cada vez mais adolescentes e com temáticas que não condiziam com seu momento de vida. “Hoje eu vejo que a música é modismo. Se você não cantar de certo modo, você não vende. Música não é arte, é comércio.”. Esse foi um dos motivos do fim da banda, em 1991.

O ano também foi marcado pelo “estouro” da bolha econômica. Com isso, a economia japonesa entrou declínio, influenciando diretamente no modo de vida da população e na música ouvida. O City Pop, que representava toda a prosperidade da bolha, tornou-se obsoleto e ultrapassado. O som não representava mais o Japão contemporâneo. Este novo momento foi crucial para os artistas que marcaram os anos 80. Grande parte deles decaiu das paradas musicais até desaparecer no ostracismo. Carlos Toshiki, após o fim da banda, decidiu seguir carreira solo. Lançou três álbuns solos que mesclavam músicas em japonês e português.

Em certo momento da entrevista, Carlos decidiu mostrar seus vinis, revistas e CDs que guardava numa mala. Após folhear várias pastas com recortes de revista e nos mostrar com orgulho seus vinis, Carlos nos conta qual foi sua maior realização profissional nos seus 11 anos de Japão: entrevistar Zico e Ayrton Senna.

Assim como Carlos, Zico e Ayrton eram dois brasileiros que o Japão idolatrava. Senna, conhecido no Japão após o circuito de Suzuka em que conquistou três títulos, era símbolo de conduta e profissionalismo – princípios marcantes na cultura japonesa – e encantava pelo seu carisma e humor. Zico, por sua vez, conhecido pelos japoneses como “Deus do Futebol”, jogava no Kashima Antlers e ajudou a consolidar a paixão local pelo futebol. Ele abre o Youtube no seu celular e nos mostra a entrevista com muito orgulho.

Em 1995, após operar de hérnia de disco, Carlos decidiu voltar para o Brasil e deixar a carreira musical de lado. A paixão que sentia pela música tinha se transformado em um peso e cantar já não o satisfazia. De volta ao Brasil, tocou o restaurante que a família tinha em Curitiba e, atualmente, trabalha em uma biofábrica, onde reencontrou a paixão que sentia apenas pela música. Após ser um astro no Japão, Carlos é hoje um dos maiores especialistas em alho do Brasil. Mas sua carreira como artista não teve fim.

Neste ano, 30 anos depois do lançamento de sua primeira música, Carlos foi convidado pela sua banda de apoio para fazer uma turnê de comemoração no Japão. Nervoso com a ideia de voltar aos palcos e retomar a carreira que estava parada há mais de 15 anos, mas empolgado com a ideia de encontrar novos e antigos fãs, Carlos aceitou. Quando perguntei sobre suas expectativas ele respondeu, bem sincero: “Eu não faço ideia! A turnê surgiu do nada e foi toda organizada pela banda de apoio. Eu sei que estou empolgado por que vai ser um show com o Carlos de 52 anos mas com a energia que eu sentia no passado”. A turnê vai ter 12 shows – e dois deles, em Tóquio e Yokohama, tiveram os ingressos esgotados no primeiro dia de vendas. É um novo momento – agora misturando nostalgia, gelo seco, passado e presente – para Carlos ser um ídolo no Japão.