Em janeiro de 1986, onze anos depois de ter sido envenenado por um sapo da espécie dendrobata, o naturalista Augusto Ruschi se viu condenado. O veneno, acreditava ele, havia contaminado 95% de seu fígado. Nos últimos meses, o naturalista acelerara o ritmo de trabalho para concluir os dois livros que estava escrevendo, mas suas forças diminuíam a cada dia. Ele ofegava, dormia mal, sofria com febres e hemorragias nasais. Depois de uma vida desbravando as florestas e matas do país, já não conseguia percorrer longas distâncias.

Temendo pelo pior, chamou um de seus amigos mais próximos, o jornalista Rogério Medeiros, e lhe fez um último pedido. Queria ser enterrado na Reserva Biológica de Santa Lúcia, a mata de 279 hectares cobertas de orquídeas e bromélias que ajudou a tombar.

“Mas tem que ser aqui?”, questionou Medeiros, argumentando que, no Brasil, “não se enterra ninguém fora do cemitério”. Ruschi foi irredutível. Era lá, no paraíso das plantas e dos pássaros, que havia realizado a maior parte de sua obra. A outro grande amigo, o cronista Rubem Braga, confidenciara: depois da morte, sonhava em ser carregado pelos beija-flores.

O naturalista já não tinha perspectivas de curar sua doença, quando recebeu um telefonema de Brasília. Então repórter do Jornal do Brasil, Medeiros estava com Ruschi no dia da ligação.

“Era um ministro do [então presidente] José Sarney, não lembro qual…”, conta o jornalista por telefone, do Espírito Santo, onde mora atualmente. “Eles falaram: conseguimos a ajuda dos índios… O Ruschi adorou a ideia e aceitou se tratar com eles.”

A ligação apenas oficializou um desejo acalentado pela opinião pública à época. Diante daquela doença desconhecida, prestes a matar uma das mais ilustres figuras científicas do país, o governo e a sociedade brasileira buscaram, na tradição de seus índios, uma solução mágica. Sem outra alternativa, o Brasil recorreu às suas próprias raízes. E descobriu, entre deslumbramento e desespero, um processo autóctone, até então desprezado em seu sonho de desenvolvimento.

***

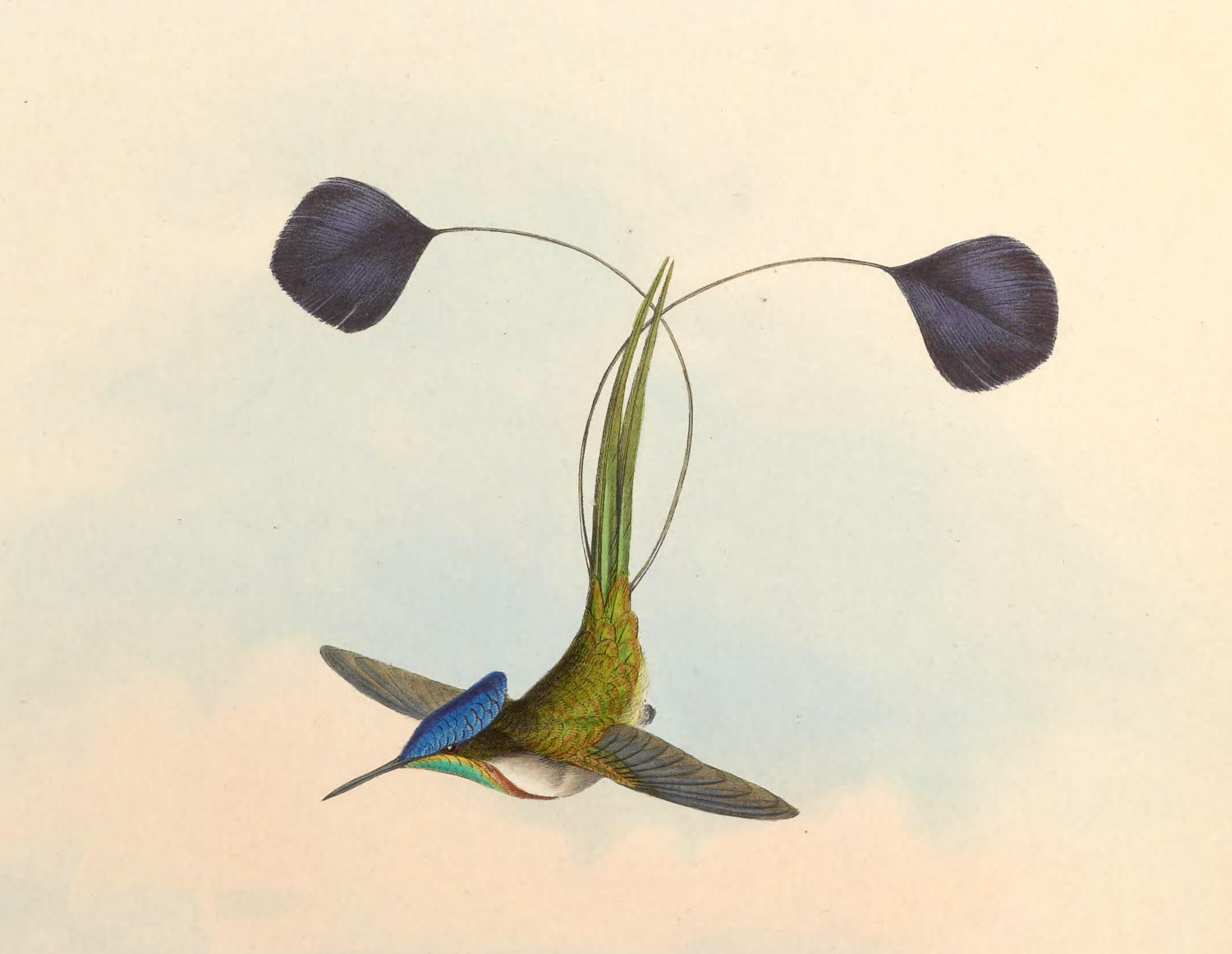

Aos 70 anos, Augusto Ruschi acumulava uma longa lista de serviços prestados para o meio ambiente. Como botânico e ornitólogo, catalogou centenas de espécies de plantas e animais, em especial orquídeas e beija-flores. Como ativista ecológico, foi dos poucos a enfrentar a Ditadura Militar contra o desmatamento da Amazônia. Ganhou notoriedade ao ameaçar com uma espingarda o ex-governador do Espírito Santo, Élcio Álvares, quando este tentou destruir a estação biológica de Santa Lúcia para plantar palmito.

Visionário, Ruschi alertou desde cedo para os perigos dos agrotóxicos e da monocultura de eucalipto. Ainda em 1951, previu, em um congresso na ONU, que as reservas ecológicas se transformariam nos bancos genéticos e habitats do futuro. Seus esforços tinham sido recompensados com medalhas e condecorações no Brasil e no exterior, mas só então, com os dias contados, o cientista ganhava a merecida atenção da imprensa nacional.

[imagem_full]

[/imagem_full]

Em 1975, Ruschi buscava novos exemplares de beija-flores, seu animal fetiche, na Serra do Navio, Amapá, quando se deparou com dezenas de dendrobatas, pequenos sapos coloridos e, consequentemente, venenosos. Pediu ajuda aos índios que o acompanhavam para capturá-los, mas estes se recusaram. O naturalista não os imitou. Um dia depois de apanhar sozinho trinta sapos, foi internado de Macapá com o coração acelerado.

[olho]”Vai morrer. Está morrendo a cada hora, a cada palavra aqui escrita ou lida o cientista Augusto Ruschi”[/olho]

Ruschi estava contaminado. Ano após ano, silenciosamente, a peçonha foi corroendo sua saúde. O fato permaneceu desconhecido do grande público até ser revelado pelo Jornal do Brasil, no dia 12 de janeiro de 1986. Assinada por Rogério Medeiros, a reportagem soava como uma espécie de obituário antecipado. Uma chamada estrondosa na capa daquele edição dominical anunciava que o fígado do “defensor intransigente das florestas” já se encontrava “irremediavelmente comprometido”.

Três dias depois, foi a vez do colunista Affonso Romano de Sant’Anna escrever uma crônica emocionada, que mobilizaria os governantes do país.

“Vai morrer. Está morrendo a cada hora, a cada palavra aqui escrita ou lida o cientista Augusto Ruschi”, anunciava o poeta e ensaísta.

Sant’Anna foi o primeiro a colocar os índios na jogada. Seu texto conclamava as autoridades a buscarem uma cura para aquele que ele definia como um “monumento nacional”. Se os laboratórios mais sofisticados não a tivessem, sugeria o colunista, talvez os povos da Amazônia, conhecedores da letalidade dos dendrobatas, encontrassem uma alternativa.

“Mas não podemos assistir a essa tragédia tropical achando que Édipo tem mesmo que matar seu pai e Antígona seus filhos”, continuava. “Não podemos ler assim impotentes a crônica de uma morte anunciada, como se fosse uma novela de García Márquez. Alguém tem que ter um remédio.”

O texto sensibilizou a opinião pública. De uma hora para outra, todos queriam ajudar. Homeopatas ofereceram seus serviços e admiradores imploravam por uma intervenção do Palácio do Planalto. Especializada em retratar a flora amazônica, a pintora inglesa Margaret Mee embarcou aos Estados Unidos para informar botânicos americanos sobre o estado de saúde do naturalista.

Em Brasília, o texto caiu nas mãos do então presidente José Sarney, que enxergou uma oportunidade para ganhar simpatia da opinião pública. Em seu segundo ano no cargo, o maranhense sofria para administrar um país destroçado por 20 anos de Ditadura Militar. Mesmo concorrendo com planos de congelamento de preços e denúncias de corrupção, o caso Ruschi dominava rádios e jornais. Todos os dias, uma nova notícia sobre o cientista ilustrava a capa do Jornal do Brasil.

Sarney não perdeu tempo: no avião em que voltava de Manaus, pediu ao Ministro do Interior, Ronaldo Costa Couto, que a Funai procurasse a ajuda dos índios. Em um primeiro momento, o órgão indigenista se ofereceu para contatar os Waiapi, povo indígena da Serra do Navio, onde Ruschi havia sido contaminado, em busca de um antídoto. Finalmente, receberam no Palácio do Planalto o cacique Raoni, já internacionalmente reconhecido por sua luta pela preservação da Amazônia, e acordaram uma pajelança.

“Mas por que ele não avisou antes?”, perguntou o cacique, ao ser informado da doença que acometia Ruschi. Raoni encomendou o colhimento de uma raiz da selva chamada atorokon, cuja maceração e cozimento serviria de antídoto para o veneno. “Primeiro, bate a raiz e põe na água quente; quando vira água, pinga no olho; depois bebe um pouco; depois toma banho”, explicou. Um avião da FAB saiu de Brasília com destino ao Parque Nacional de Xingu para buscar o pajé Sapaim, que iria auxiliar Raoni no tratamento.

Cacique dos Txucarramães, Raoni havia sido tema de um documentário premiado com o Oscar, em 1978, e narrado por Marlon Brando. Nascido em 1930 no Mato Grosso e pertencente a um dos ramos da etnia caiapó, aprendera português aos 20 e poucos anos com os célebres indigenistas Orlando, Claudio e Leonardo Villas-Boas. Um dos irmãos de Raoni também fora envenenado por um sapo dendrobata, e o cacique garantia agora conhecer o seu antítodo. Ele, porém, não era reconhecido como pajé, nem mesmo entre os caiapós. Como o tratamento exigia um pajé, convocaram também Sapaim, um kamayurá do Alto Xingu, considerado um dos maiores xamãs dos povos indígenas, inciado e consagrado pelo espírito Mamaé.

A passagem dos dois índios pelo Rio de Janeiro, onde iriam tratar Ruschi, foi um prato cheio para a mídia da época. Com seu disco de madeira no lábio inferior, Raoni era uma figura fácil de marcar. O jeito enigmático de Sapaim, que pela primeira vez saía de sua aldeia para visitar uma cidade, também foi motivo de folclore. A mídia acabou focando nos aspectos mais superficiais da cultura indígena. Como o interesse de Sapaim pela música da banda RPM, cuja fita-cassete levou para o Xingu (“Quero ouvir muito o som dessa fita, muito boa”). Ou o comportamento informal de Raoni, que não se conteve e soltou um estrondoso “grito de Tarzan” durante um encontro no Palácio do Planato, não se sabe bem por quê (ao seu lado, o ministro Costa Couto ficou envergonhado e resolveu sair às pressas).

Jornalistas do mundo inteiro vieram cobrir o episódio. Nas disputadas coletivas, os repórteres repetiam a mesma pergunta: como homem de ciência, o naturalista acreditava na fé dos índios? Não estaria ele se rendendo ao “curanderismo”? Ruschi, que já conhecia bem os povos do Xingu, tentou desfazer a oposição ciência/medicina popular. Em suas respostas, sempre enfatizava o conhecimento dos poderes das plantas pelos índios, lembrando que a medicina deles tinha dois mil anos, “muito mais tempo do que a nossa”.

“Até agora enfrentamos problemas com soro antiofídico, com gente morrendo todo dia em decorrência de picada de cobra. No entanto, nesses 50 anos de vida na Amazônia, vi os índios ingerirem chás e serem curados de veneno”, afirmou o naturalista em uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro, às vésperas da pajelança.

[olho]Antes mesmo de encontrar Ruschi, Raoni já o havia examinado por foto. “Está com cara de sapo”[/olho]

“Houve uma cultura sensacionalista, que, aliás, ainda é atual”, lembra o biólogo André Ruschi, segundo dos três filhos de Augusto, em entrevista por e-mail. “Uma parte da mídia foi interessante e prestou significativos serviços. Mas ainda muito superficial. Pouco investigativa. Havia alguns interesses comerciais que estavam sendo mobilizados formando-se um jogo comercial no mercado, oculto do público, da grande mídia.”

[imagem_full]

[/imagem_full]

Antes mesmo de encontrar Ruschi, Raoni já o havia examinado por foto. “Está com cara de sapo”, diagnosticou. Para o cacique, era preciso urgentemente “tirar o sapo” de dentro de seu paciente. A Sarney, contou ter visto Ruschi em sonho, numa lagoa cheia de anfíbios: “Ele já virou um sapo, mas esse sonho pode ser um bom presságio”. Os jornais reproduziram as palavras do cacique sem nenhum contexto, ignorando qualquer cosmologia por trás delas. Também pouco falaram do papel dos espíritos e dos sonhos na cura.

“O pajé fala com o doente de dia e de noite vai dormir. Quando sonha, sai do corpo e acompanha o espírito-guia, que no caso de Sapaim se chama Ypotramaé [mamaé da flor, ‘ipoty + mamaé’]”, explica o médico e antropólogo Wesley Aragão, que acompanhou Sapaim em suas pesquisas de campo. “O mamaé-guia do pajé o leva para uma floresta, em ‘viagem fora do corpo’, e lhe mostra quais ervas deve usar e que procedimento deve tomar, no dia seguinte, com o paciente. O pajé ao estilo de Sapaim age sempre desta forma. Todos têm o seu espírito guia com quem conversam de dia, em clarividência suposta, ou de noite, no sonho. No rito de cura, este sonho terapeutico com o espírito é determimante. Inclusive em termos de prognóstico”.

Segundo Wesley, o pajé é apenas um médium — quem realmente cura é o espírito, no caso Mamaé. Daí a importância do sonho.

“É o Mamaé quem diz tudo: se o doente vai viver, se vai sarar definitivamente ou temporariamente, o que ele deve fazer, o que o pajé deve fazer como e por quanto tempo. Tudo é o Mamaé quem diz. E o sonho é o momento de melhor comunicação entre aqui e o além, onde vive o Mamaé [no Mamaéretam, a terra dos espíritos]”.

***

Às 9h da manhã do dia 23 de janeiro de 1986, os índios chegaram pintados com tinta de jenipapo, como manda a tradição. O ritual aconteceria no casarão do Parque Lage, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, e iria durar três dias e três noites. De manhã, durante a primeira sessão, os índios cobriram-se de urucum e sopraram a fumaça de um charuto de folhas de trinta centímetros no corpo do naturalista. Vinte minutos mais tarde, Raoni inclinou-se sobre ele, massageou-o com unguento e foi tirando, a partir de seu pescoço, uma substância escura e mal-cheirosa. Era, segundo Raoni, o veneno do dendrobata.

Na segunda sessão, à tarde, Raoni e Sapaim preparam um chá com a raiz de atorokon. A erva foi fervida e espalhada sobre Ruschi. Depois, os índios fumaram novamente o charuto e retiraram mais uma vez a substância. A cada sessão, ela vinha mais clara e em menor quantidade.

Ainda há controvérsias sobre a s funções exercidas por Raoni e Sapaim. Em suas entrevistas mais recentes, este último afirma que, por não ser pajé, Raoni não sabia os procedimentos de pajé.

[imagem_full]

[/imagem_full]

“O que Sapaim me disse é que Raoni só quis aparecer perante os brancos como pajé para mostrar sua pessoa, seu povo, impor sua autoridade”, revela Wesley. “Em decorrência disto, Raoni na ocasião disse muitas coisas sem sentido, e fez algumas ‘performances’ para simular a condição de pajé”.

[olho]”Olha, acho que eles acabaram me curando mesmo”[/olho]

Entre todos os jornalistas, Rogério Medeiros foi o único autorizado a presenciar os rituais. No dia 24 de janeiro, ele publicou um relato no qual descrevia a última sessão:

“No encerramento, Sapaim disse que o veneno já estava diminuindo muito no corpo de Ruschi. E Ruschi, com a voz mais firme, muito tranquilo, sem dor — o que ressaltou logo — disse para mim, com os olhos muito acesos — o que não fazia há meses: ‘Olha, acho que eles acabaram me curando mesmo’.”

Aos repórteres, Augusto Ruschi afirmava estar totalmente recuperado. Os sangramentos haviam parado e seu intestino voltara a funcionar normalmente, algo que não acontecia há anos. Também dormia melhor — e até sonhava. “Estou sentindo um gosto de vida”, disse a Medeiros. Mas, apesar das manchetes e entrevistas otimistas, o naturalista ainda sofria de insuficência hepática grave, causada por uma cirrose. A retirada tardia do veneno pela pajelança lhe ajudou a recuperar forças, mas não trouxe a cura. Ele morreria quatro meses depois, aos 71 anos, em Vitória, de cirrose viriótica.

A autópsia não revelou nenhum traço de veneno. Para os médicos, tudo indica que a cirrose foi derivada pelo consumo excessivo de remédios contra a malária — e não pelos sapos. A morte por hepatite C, inoculada em coleta de sangue normal para exames de rotina, foi confirmada pelo seu médico particular e assessor de pesquisas, o cardiologista Pedro José de Almeida. Segundo André Rushi, o óbito não foi devidamente esclarecido na época por causa de um desentendimento entre Ruschi e Almeida.

Sapaim, por outro lado, acreditava que o naturalista estava enfraquecido por um câncer, conta Wesley Aragão.

“O que Sapaim me contou é que o envenenamento de Rushi não teve nada a ver com Mamaé, que é um envenanamento físico de fato, que o ‘sapo mijou nele’ e que o ‘veneno entrou nele’ e estava matando ele aos poucos”, relembra o antropólogo. “O que Sapaim diz ter feito foi ‘tirar o veneno do sapo do corpo de Ruschi’. Segundo Sapaim, este se encontrava ‘muito mal’, ‘quase morrendo’, ‘nao tinha voz, não aguentava andar e sangrava pelo nariz’. Quando ele tirou o veneno, Ruschi voltou a andar, a falar normal e parou de sangrar. Perguntei uma vez a Sapaim por que, então, Ruschi morreu alguns meses depois. Ele me respondeu que ‘a parte dele foi feita, ele tirou o veneno, mas Ruschi morreu de câncer porque estava já enfraquecido’.”

***

Em seu ato final, Ruschi fez o Brasil abrir os olhos para a medicina indígena. A intensa — e sensacionalista — exposição de seu tratamento trouxe uma visibilidade inédita, ainda que fugaz, para a ciência dos povos do Xingu. Raoni e Sapaim sabiam que o que estava em jogo ia muito além da saúde do cientista: “Nós dois temos que curar direito, senão o branco não acredita e brinca com índio”, declarou o cacique.

Em uma sociedade descrente, paralisada no labirinto da Década Perdida, o termo “pajelança” ganhou a boca do povo, como uma solução mágica para todos os males do momento. Se o xamanismo indígena podia salvar um dos mais ilustres brasileiros, por que não resolveria os outros problemas do Brasil? O banqueiro Marcílio Marques Moreira chegou a afirmar que o país precisa de “uma pajelança econômica”. E até o jogador Sócrates, que enfrentava uma lesão aparentemente incurável, cogitou chamar Raoni para dar um jeito em seu tornozelo.

“Curado”, Ruschi fez elogios públicos aos indígenas, à “cultura linda” que o havia socorrido. E foi pessoalmente agradecer José Sarney pela intervenção. Já o antropólogo Darcy Ribeiro e o político Mário Juruna — primeiro e único deputado federal indígena do país — acusaram o presidente de usar politicamente os índios. Ribeiro, aliás, também temia que o episódio provocasse uma corrida de brancos a aldeias indígenas, em busca de tratamento.

Sua preocupação tinha fundamento. Graças ao episódio, Raoni e Sapaim alcançaram status de celebridade, fazedores de milagre. Durante a pajelança, pacientes brancos correram ao Parque da Cidade pedindo à dupla que os examinassem. Houve até quem temesse que o local se tornasse um local de romaria: “A fama dos pajés está se espalhando, começa a aparecer gente pedindo informações”, disse um guarda. Assediado enquanto passeava no Centro do Rio, Raoni ouviu de uma senhora: “Esse aí tem que ser ministro da saúde”.

“Durante os dias de pajelança, Raoni e Sapaim ficaram concentrados no Parque da Cidade, não saíram de lá, e os jornalistas se instalaram ali por perto, esperando novidades”, lembra o fotógrafo Custodio Coimbra, do jornal “O Globo”, que na época cobriu o episódio pelo “Jornal do Brasil”. “Quando o tratamento acabou, os índios saíram para fazer compras na Casa Turuna [tradicional loja de fantasias do Rio] e toda a imprensa foi atrás, porque eles tinham virado uma atração na cidade.”

Em um dos seus plantões no Parque da Cidade, o fotógrafo ganhou um charuto de Sapaim, feito provavelmente com as mesmas ervas usadas na pajelança.

“Vi ele de longe, e fiz um sinal. Ele me chamou e deu o charuto de presente. O pessoal queria experimentar ali mesmo, mas eu preferi fumar em casa. Na época era comum fazermos projeções lá na minha casa, e em duas delas fumamos o charuto. Fazia uma fumaceira danada. E até dava um barato.”

[olho]”O caso Ruschi foi um marco para se pensar a tensa relação entre magia, religião e ciência”[/olho]

Em sua coluna, Affonso Romano de Sant’Anna chegou a sugerir a exploração de uma farmacopeia que unisse “a sabedoria indígena e o que há de mais avançado na indústria química”. Raoni, porém, descartou qualquer possibilidade de industrializar a raiz atorokon. “A raiz não pode vender para o branco. Os brancos já têm seus remédios”, enfatizou.

“O caso Ruschi foi um marco para se pensar a tensa relação entre magia, religião e ciência”, diz a antropóloga Gisela Macambira Villacorta, especializada em antropologia da religião e da saúde, e professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. “A repercussão na mídia trouxe à tona algo que já estava ocorrendo no cotidiano: a redescoberta, por não-indígenas, dos sistemas de cura tradicionais. Isso acontece em função da crise da saúde no país, mas também da crise da medicina ocidental, da relação entre paciente e médico, que era e ainda é de muita distância. Na relação com o pajé, o paciente participa mais da cura, ambos são protagonistas, vivem junto o processo.”

No dia 26 de janeiro daquele ano, uma reportagem no “Jornal do Brasil” mostrava que o caso Ruschi havia devolvido o prestígio das ervas medicinais, com a busca de remédios naturais crescendo a cada dia. Um movimento superficial e momentâneo, mas que deixou marcas, acredita André Ruschi. Ele conta que, quando foi delegado do Conselho Estadual de Saúde do E. ES nas Plenárias Nacionais de Saúde, entre 1999 e 2006, conseguiu a aprovação do reconhecimento oficial das terapias alternativas, que foram incluídas no SUS e no ensino oficial dos cursos de medicina. A referência ao nome “Ruschi”, segundo ele, ajudou a fortalecer os argumentos junto aos delegados.

“A ciência médica é produto da coleta de informações populares que vão sendo confirmadas de maneira técnica para que possamos reproduzi-las de maneira consciente”, diz ele. “Portanto, [o caso] trouxe à luz, de maneira mais evidente, como ocorre este processo de assimilação de conhecimentos e desenvolvimento cultural.”

Quase três décadas após a pajelança, Raoni se tornou um ícone da preservação ambiental e da cultura ancestral, mas não deu continuidade a sua experiência como pajé. Sapaim se tornou conhecido especialmente entre pessoas brancas, urbanas, ligadas a movimentos new age, e continua atendendo pacientes famosos, como Leonardo DiCaprio e Gisele Bünchen. Já os alertas de Augusto Ruschi, que no dia 12 de dezembro de 2015 completaria 100 anos, nunca estiveram tão atuais.

“A ausência de política florestal leva o país a um desastre ambiental permanente com desertificação na maior parte do território nacional. Ele sempre advertiu sobre esta tendência. O combate aos agrotóxicos, a rejeição à monocultura, a política de criação de Unidades de Conservação são legados universais do pensamento de Ruschi, amplamente aceitos e adotados em todas as nações”, enumera André, que continua o trabalho do pai na Estação Biologia Marinha Ruschi, uma escola de ecologia dedicada à pesquisa, educação e cultura. Ele lamenta, no entanto, que a instituição continue sofrendo perseguições políticas e lutando contra a falta de apoio governamental.

Após a morte de Ruschi, não demorou um mês para o que o Espírito Santo começasse a sofrer uma nova onda de desmatamentos, que atingiu até sua terra natal, Santa Teresa, na região serrana Estado. Rogério Medeiros, que em 1995 escreveu o livro “Ruschi — o agitador ecológico” (Editora Record), lamenta que o legado do naturalista ainda não seja devidamente reconhecido em sua própria região.

“O mundo respeita Ruschi, mas o Estado inteiro do Espírito Santo, da Academia aos políticos, o odeia. Porque tudo que ele falou que ia acontecer no Estado já está acontecendo. Os estragos das mineradoras, a natureza se vingando, a situação do Rio Doce… Ele previu tudo isso.”