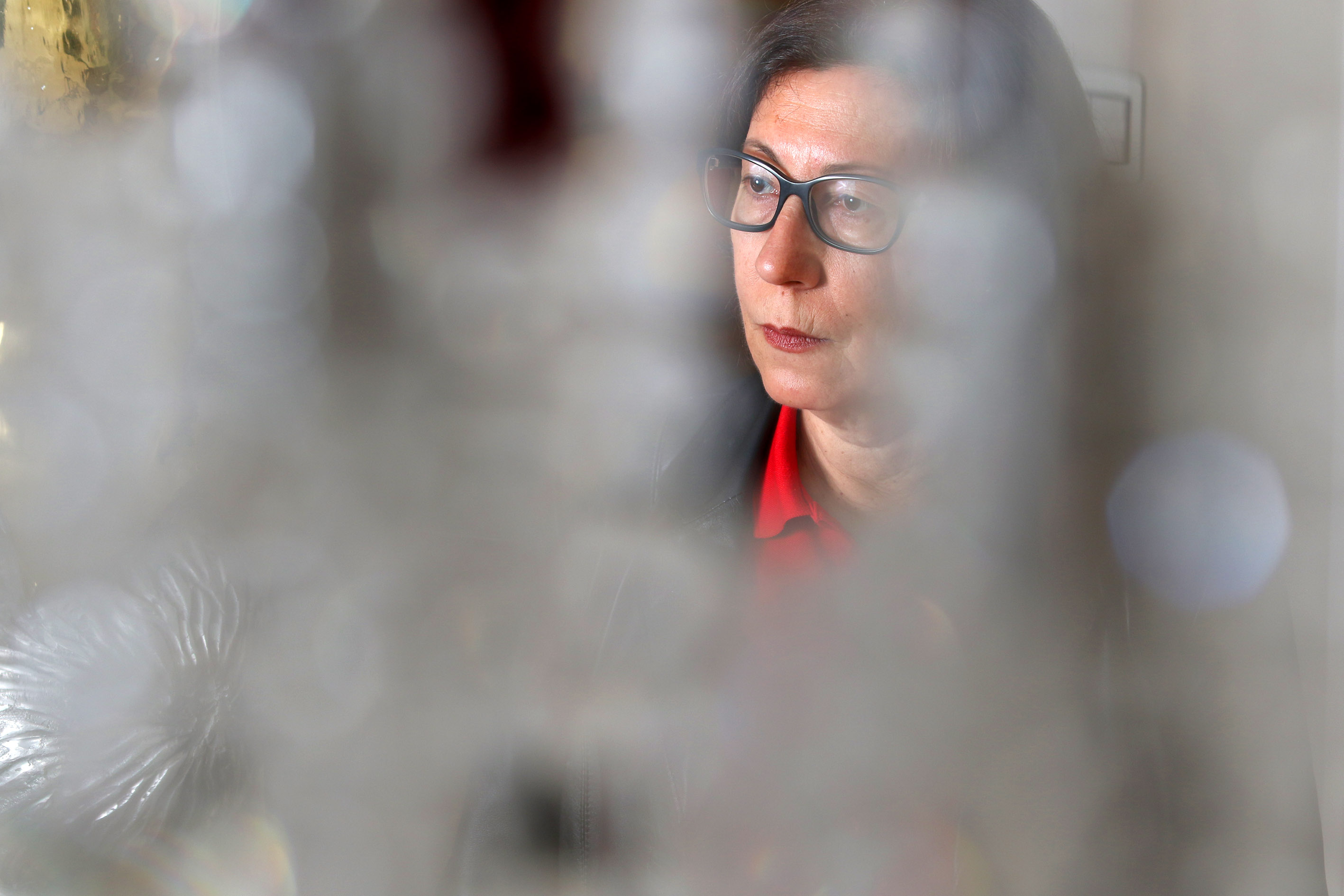

Dias antes do início da 36ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2012, Renata de Almeida, organizadora do evento, deu uma entrevista à Folha de S.Paulo em que dizia que a Mostra é como uma “miragem”, que “nasce e morre todo ano”. Aquela era a primeira edição que Renata produzia do início ao fim sem a companhia do marido Leon Cakoff, idealizador e sinônimo da Mostra, morto um ano antes em decorrência de um câncer – uma semana antes da abertura da edição de 2011.

“Foi um ano de teste de sobrevivência para a Mostra. Por mais que eu trabalhasse com o Leon há mais de vinte anos, a Mostra era muito ligada à figura dele. Era uma situação um pouco crítica, em que eu não podia mostrar fraqueza e havia pressão de vários lados. Mas foi uma Mostra linda”, lembra Renata. Agora, quatro anos depois, ela está orgulhosa da edição que comemora os 40 anos da Mostra, um festival-maratona de cinema idealizado e nascido em São Paulo, que reúne milhares de cinéfilos de várias gerações em torno de novidades, raridades e retrospectivas de diretores de qualquer país possível de ser apontado num mapa; um ponto de encontro de cineastas que vão do iraniano Abbas Kiarostami (que morreu em julho e considerava Renata uma irmã) ao então desconhecido Quentin Tarantino.

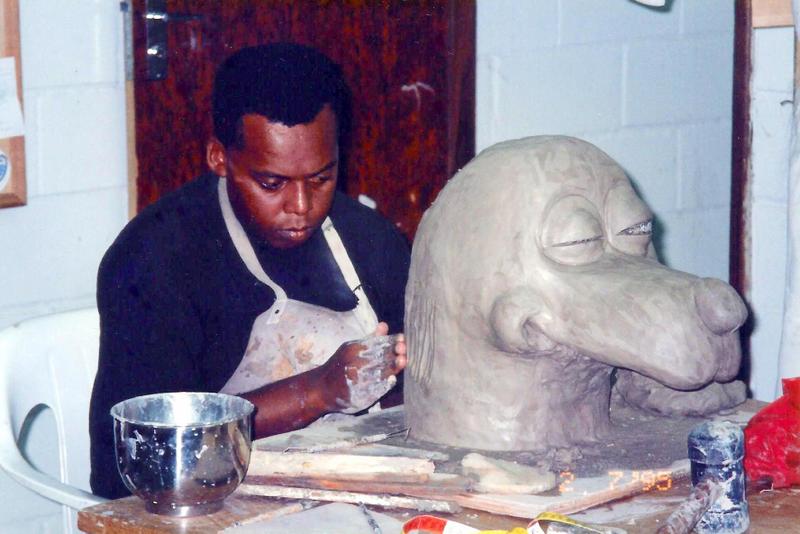

Tarantino na Mostra, em 1992. Crédito: Oficina Cultural Oswald de Andrade

Nas duas semanas de Mostra, que neste ano acontece de 20 de outubro a 2 de novembro, cerca de mil pessoas estarão envolvidas na projeção dos 322 filmes em 42 locais de exibição – inclusive no circuito SP Cine na periferia –, na organização dos encontros com diretores, na exposição sobre “Persona”, de Ingmar Bergman, no Itaú Cultural, nos diversos encontros e mesas, além dos profissionais de transporte, comunicação, tradução, legendagem e uma série de outras atividades. A sede da Mostra funciona em um pequeno prédio de dois andares em uma travessa da rua Augusta, a menos de cem metros do Espaço Itaú de Cinema, cujas salas recebem tradicionalmente os filmes selecionados para o festival. Nas semanas que antecedem a abertura, um “núcleo duro” de cerca de 30 pessoas trabalha de manhã até tarde da noite em um vaivém de caixas e materiais para colocar o festival em pé.

Tudo isso, naturalmente, tem um custo. “O mais difícil nesses dois últimos anos tem sido financiar a Mostra”, afirma Renata. A crise econômica dos últimos dois anos diminuiu o investimento dos patrocinadores, grande parte órgãos públicos e estatais, como a Prefeitura de São Paulo e a Sabesp. A redução do aporte da Petrobras foi especialmente sentida. “Já houve ano em que a Petrobras anunciava no encerramento da Mostra o patrocínio da próxima, mas isso não tem acontecido mais. O ideal seriam ter contratos por dois anos ou já ter o da próxima”, diz.

O orçamento ideal da Mostra, segundo Renata, é de R$ 8 milhões, mas o valor não tem sido alcançado nos últimos anos – apesar disso, a única ocasião em que o evento fechou no vermelho foi justamente na 36ª edição, a primeira sem Cakoff. A Mostra atual está trabalhando com um orçamento de cerca de R$ 6 milhões. A estratégia de Renata é cortar despesas naquilo que não vai prejudicar o público: festas, convidados, passagens e o que for possível na equipe. Se o corte precisar ser mais drástico, só aí se pensa em diminuir a quantidade de filmes. “Trazer um filme, no final, tem um custo muito caro: a tradução é cara, a legendagem é cara, tem o transporte, aluguel. Cada filme tem um custo grande.”

[imagem_full]

[/imagem_full]

Mesmo assim, o modelo do festival permite adaptar a programação ao dinheiro disponível. “A Mostra é elástica, você pode fazer do tamanho do orçamento”, explica Renata. “A gente tenta cortar tudo que não atinge o público. A sessão ao ar livre no parque Ibirapuera com orquestra é uma sessão gratuita e que vai muita gente, é prioridade. A sessão no vão livre do MASP, que também virou uma sessão simbólica e é gratuita, a gente mantém.”

Aos 50 anos e envolvida com a produção da Mostra desde os 23, Renata ainda não se acostumou com a ideia de precisar pedir dinheiro todo início de ano, assim que as contas da Mostra anterior são fechadas, para fazer o próximo evento acontecer. “Sou super grata aos patrocinadores, graças a eles que a Mostra está acontecendo. São 40 anos, é uma Mostra comemorativa e conseguimos segurar quase tudo. Mas a realidade é que há uma data. Isso é desgastante”, diz.

Nos dias que antecedem a sessão de abertura da Mostra, no entanto, a angústia e o pessimismo – “o Brasil estava pessimista” – começam a dar lugar a uma sensação de dever cumprido ao ver, finalmente, as peças se encaixando: as confirmações de filmes na última hora, o catálogo ficando pronto, a curadoria finalmente tomando a forma de um festival de cinema. “A coisa mais emocionante para mim é quando você está aqui cansada, pensando ‘não vou fazer mais isso’, e quando a Mostra começa você sai pelos bares aqui perto e as pessoas estão com a programação na mão.”

Nesses cinco anos à frente da Mostra, Renata defende que a curadoria está muito forte, até com um caráter jornalístico em relação ao que vem acontecendo no cinema e no mundo. É a “parte boa” e a que ela mais gosta de fazer, um trabalho por tanto tempo dividido com Cakoff. Os focos e encontros ganharam importância – assim como a quantidade de filmes para ver e selecionar antes do festival. “Antes, uma pessoa, ou Leon ou eu, conseguia ver todos os filmes que vinham para a Mostra, em DVD. Hoje são 1,4 mil que vêm por link. Veja o quanto mudou em cinco anos”, ressalta. Uma equipe de dez pessoas faz esse trabalho, com o cuidado de manter um equilíbrio entre os países. Renata está cansada, mas a perspectiva das próximas semanas a deixa feliz.

***

A história da Mostra de Cinema de São Paulo é indissociável de Leon Cakoff, seu idealizador e figura fundamental para a continuidade do evento – graças a ele, a Mostra resistiu à cretinice da censura durante a ditadura militar e atravessou os áridos anos de planos econômicos mirabolantes. Cakoff nasceu Leon Chadarevian, em 1948, na cidade de Aleppo, na Síria. Sua família, de origem armênia, imigrou para o Brasil quando ele ainda era criança. Antes de completar 20 anos, começou a carreira como jornalista nos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Durante o dia, era crítico de cinema no Diário de São Paulo; à noite, era repórter plantonista no Diário da Noite, jornal de estilo sensacionalista.

[imagem_full]

[/imagem_full]

Embora o jornalismo das empresas de Chatô estivesse alinhado ao regime militar e não poupasse elogios ao governo, Cakoff já buscava em seus textos apontar para além do que a censura permitia: cineastas das revoluções e dos cinemas novos ao redor do mundo. No livro “Cinema sem fim”, publicado pela Imprensa Oficial na ocasião dos 30 anos da Mostra, Cakoff escreve:

“Como crítico de cinema já saía em defesa dos excluídos do sistema de distribuição. Meus preferidos estavam aqui mesmo no Brasil; no Japão de Kurosawa, Sugawa, Oshima, Shindo; na Itália de Fellini, Visconti, Pasolini; na França de Truffaut Brasson, Godard; na América de Cassavetes e Peckinpah. Estavam também no fervor dos maios de 1968, nas ideias em transe de cineastas que empunhavam câmeras como se fossem armas”

As tentativas de falar de um cinema fora do circuito nas páginas do jornal – e de denunciar que a censura existia, sim, e mutilava filmes a ponto de tornar-lhes incompreensíveis, renderam a ele o conselho de adotar o pseudônimo. O desencanto com as restrições da carreira de crítico de jornal incentivou Cakoff a se aproximar do Masp (o museu era uma iniciativa de Chatô, afinal) e de seu diretor, Pietro Maria Bardi.

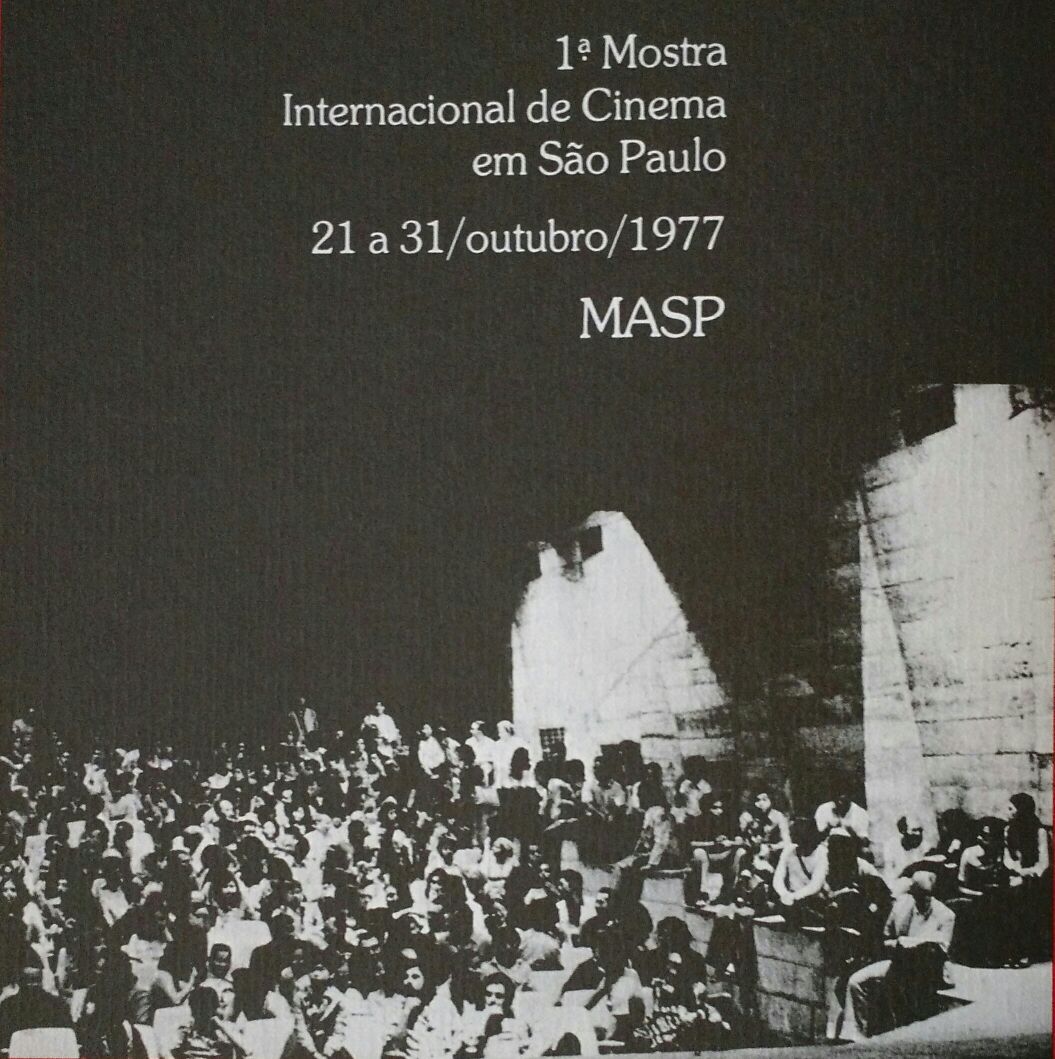

A partir de 1975, Cakoff começou a organizar no auditório do museu pequenas revisões de cinematografias e diretores antes inacessíveis ao público brasileiro. Seu grande trunfo são os contatos com representações diplomáticas. “Descubro nos primeiros quatro anos de voluntariado no Masp que é possível romper o cerco das censuras com a ajuda prestimosa de consulados, embaixadas e representações culturais”, escreve. E continua: “Que posso trazer os filmes das minhas semanas temáticas por malas diplomáticas, que elas não podem ser violadas e remexidas por verdugos da ditadura militar”.

Cakoff relata que se sentia como um diplomata visitando embaixadas e consulados em busca de filmes para a programação do Masp. Apesar do sucesso de público – chegam a faltar datas no calendário do auditório – a censura continua a ser um problema. “Alguns (países), como a China, ou com o nome hipócrita de República Popular da China, provocam incidentes diplomáticos. O ciclo ‘Aproximação ao cinema chinês’ é proibido pela censura brasileira. A embaixada chinesa em Brasília protesta, a Polícia Federal me intima a depor, o Masp teme por retaliações e a imprensa especula”, rememora.

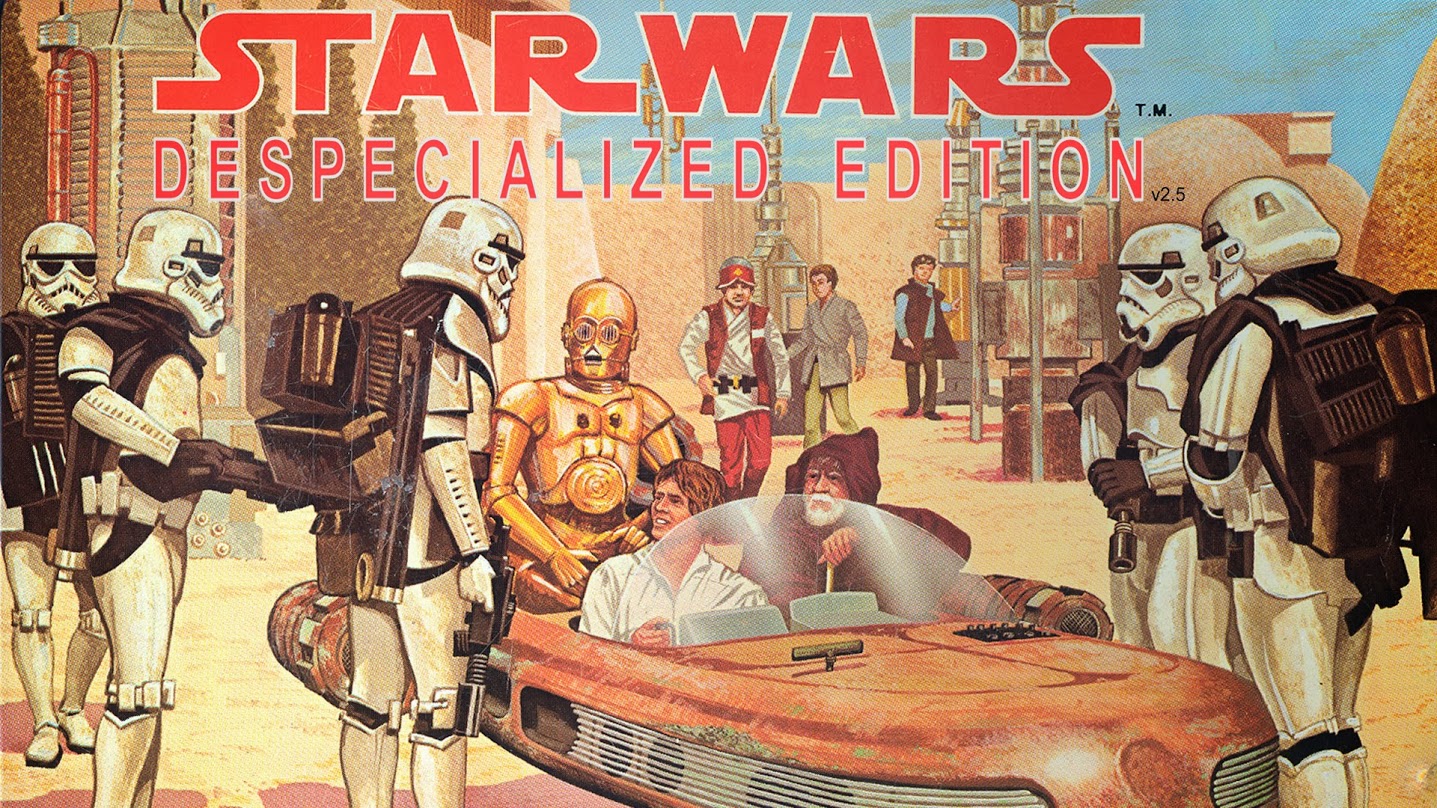

O grande salto das sessões concorridas no auditório do Masp para uma Mostra de Cinema no atual formato acontece em 1977, por ocasião do aniversário de 30 anos do museu. O monitor emprestado do Instituto Goethe ilumina a tela do auditório em sessões concorridas. Foram 16 longas e sete curtas selecionados, e o vencedor do festival foi “Lúcio Flávio, o Passageiro da Agoni a”, de Hector Babenco. “O público é o júri” se torna o lema da Mostra, que a cada ano ganha importância nos circuitos de festivais internacionais, na imprensa e, mais importante, com o público.

***

Renata e Leon se conheceram em Nova York por meio de amigos em comum. Formada em rádio e TV pela FAAP e então estudante de cinema nos EUA, ela encontrou em Cakoff um parceiro para uma vida dedicada ao cinema. Sua primeira participação efetiva foi como produtora na 13ª edição, em 1989. O envolvimento pessoal e profissional com a Mostra a levou a rodar os festivais pelo mundo e a conhecer os mais importantes cineastas em atividade: Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Akira Kurosawa – além de testemunhar o nascimento artístico de outros. Foi assim com Tarantino, que trouxe à edição de 1992 seu “Cães de Aluguel” e, como cinéfilo, enlouqueceu com a programação do evento e os arquivos do festival. Em São Paulo, Tarantino conheceua atriz portuguesa Maria de Medeiros, com quem trabalharia em “Pulp Fiction” pouco tempo depois. Maria se tornaria uma grande amiga de Renata de Almeida – no início da entrevista que fiz com ela, seu celular toca: é Maria, que está no Brasil, combinando de sair para jantar.

[olho]”Quando o Leon morreu, o pessoal falava: ‘mas quem você vai chamar?’”[/olho]

Selecionar os filmes para a Mostra, encontrar-se com cineastas – alguns avessos a exposição –, convencê-los a ir ao Brasil. Tudo isso era parte do trabalho da dupla. “Quando eu comecei, não mandavam nem VHS, então a gente viajava muito. Ia para Roterdã, emendava com Berlim, às vezes ia pra Hungria, tinha muito festival de cinema nacional. Em maio ia pra Cannes, às vezes pra Veneza. Naquela época, no começo dos anos 1990, as coisas eram mais lentas, era muito difícil conseguir um filme do Festival de Veneza”, lembra. Hoje em dia, o status mudou. Um filme concorrido, como o vencedor do prêmio do júri de Veneza, “Animais Noturnos”, de Tom Ford, pode ser exibido na coletiva de imprensa de lançamento da Mostra e está na programação do festival.

Renata e Quentin Tarantino, em São Paulo, 1992. Crédito: Arquivo pessoal

O casal teve dois filhos: Jonas, hoje com 18 anos, e Tiago, 14. O mais velho está no primeiro ano de cinema na FAAP e, segundo a mãe, vibra a cada filme confirmado para a Mostra. Por enquanto ela não acha uma boa ideia que ele trabalhe no festival. Prefere que trilhe o próprio caminho dentro do cinema. “E eu sou muito exigente, coitado de quem trabalha comigo”, diz. Cakoff tem outros dois filhos mais velhos, Laura e Pedro. O câncer de Cakoff, que havia aparecido pela primeira vez oito anos antes, exigiu muito do último ano de vida dele. Sua ausência, porém, teve o efeito de fortalecer em Renata os cuidados à frente da Mostra. “Quando o Leon morreu, o pessoal falava: ‘mas quem você vai chamar?’, me davam conselhos e eu: ‘não, sou eu mesmo, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Vai ser mais duro porque era dividido, agora vai ser dividido com outras pessoas’”, lembra.

Para ela, era muito estranho ter de lidar com esse tipo de comentário. “Nunca me passou pela cabeça que eu seria incapaz de fazer, que eu precisava chamar outro homem. Isso nunca me passou pela cabeça, mas passou pela cabeça das pessoas. Curioso isso”, observa. Muito dessa postura se deve, segundo Renata, aos exemplos que ela teve em casa. A mãe é psicanalista e o pai é oftalmologista, que se conheceram na faculdade de medicina. Ambos trabalham até hoje. Renata é a filha do meio de três irmãs: a mais velha também é médica e a caçula é empresária. “Nunca na minha vida eu achei que não pudesse fazer algo por ser mulher. Porque eu tive uma mãe que saiu de Santos pra fazer medicina, se formou e teve uma relação de igualdade na minha casa”, lembra.

A identificação natural com o feminismo nunca a motivou, entretanto, a criar uma programação especial de mulheres na Mostra – do mesmo modo que o evento nunca dedicou sessões específicas a minorias. “Na Mostra não tem uma sessão gay ou de filme de mulheres, é uma opção nossa. Se tem um filme com personagens gays e uma visão sobre essa questão, eu quero que um homofóbico veja esse filme. Se tem um filme dirigido por mulher, com questões sobre mulher, é melhor um machista ver, ou uma mulher que não está ligada em questões de feminismo, que acha esse assunto chato, ver”, diz. “Quando você tenta etiquetar uma obra, por num escaninho, você corre o risco de pregar para convertidos. Eu defendo a reflexão.”

***

O cartaz da Mostra deste ano, criado pelo cineasta italiano Marco Bellocchio (e que ilustra esta reportagem), dá indícios das escolhas da atual edição. O diretor se inspira em seu filme “Bom dia, Noite”, que conta a história do sequestro do ex-primeiro ministro italiano Aldo Moro pelas Brigadas Vermelhas. No centro do desenho, está um observador em meio a mãos em protesto, freiras em oração e uma reunião papal. Bellocchio será homenageado na Mostra, assim como o diretor polonês Andrzej Wajda, morto há poucos dias. Os dois são autores de filmografias fortemente políticas, que serão exibidas no evento.

[olho]”Se tem um filme com personagens gays e uma visão sobre essa questão, eu quero que um homofóbico veja esse filme”[/olho]

Mesmo em meio a uma programação tão extensa, a opção pela reflexão política se destaca. “A gente passou os dois últimos anos gritando muito e refletindo pouco, mesmo por conta dessa cultura da internet de dar uma resposta muito rápida, ter opinião para tudo”, diz Renata. “Foram dois anos de muitas certezas sobre tudo, parece um pouco religioso, dogmático. Ótimo as pessoas se manifestarem, mas é preciso escutar, é preciso refletir. A gente só pode se desobrigar de pensar quando existe o dogma, coisas que você acredita sem pensar, e isso só cabe dentro da religião. No resto da vida a gente tem de refletir sobre as coisas.”

Para Renata, o cinema tem esse poder raro de fazer o espectador sentar-se calado por duas horas, apenas vendo, ouvindo e refletindo. “Para mim, que falo muito, o cinema é um bom treino para ficar quieta e ouvindo”, ri. Pergunto o que ela acha da polêmica envolvendo o filme “Aquarius”: o protesto do elenco brasileiro no Festival de Cannes, a repercussão sobre o fato de não ter sido escolhido como representante do Brasil para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, supostamente por motivos políticos. Seria uma indicação de que o cinema poderia novamente pautar a discussão política no País? A resposta dela tem um tom cauteloso.

“Houve uma opção de pegar uma obra de arte por uma causa que se queria defender. Quando você decide fazer isso, você está defendendo sua causa, atingiu os objetivos que o Kleber (Mendonça Filho, diretor do filme) queria, mas você empobrece a obra”, diz. “Numa obra você tem o que o diretor quis dizer e tem o inconsciente do diretor, às vezes coisas que ele nem sabia, porque ele está ali como uma pessoa integral. Se você dá uma cartilha de como seu filme deve ser lido… ‘Aquarius’ é tão rico, tem tantas questões… fizeram essa opção, e foi o que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu acho uma pena.”

[olho]”Ótimo as pessoas se manifestarem, mas é preciso escutar, é preciso refletir”[/olho]

À frente da Mostra, Renata precisa ser diplomática, trabalhar com as três esferas de governo e com a alternância de comando das gestões. Ela gosta de política, gosta de ler política nos jornais e lembra que a Mostra é “superpolítica”, mas só sobreviveu até hoje porque é apartidária. “Eu voto, tenho minhas crenças, mas não declaro meu voto. Se eu declarar meu voto, estarei fazendo isso em nome da Mostra. O dia em que a Mostra assumir um partido ela acaba. Acaba.”

Pesquisas internas da Mostra entre os espectadores revelam que de 10% a 20% do público do evento se renova a cada edição. E a quantidade de espectadores aumenta, mesmo com todas as opções fora da tela do cinema: TV a cabo, Netflix, torrents etc. Para Renata, a Mostra é um momento de encontro. São comuns as histórias de “amigos de Mostra”, que combinam de se encontrar durante o evento e que tiram férias para aproveitar a maratona cinematográfica, emendando um filme no outro. Certa ocasião, um casal chegou a apresentar a ela e a Cakoff duas filhas que nasceram de um casamento originado em uma fila da Mostra. Nas filas e nos bares da região da avenida Paulista, a Mostra é um assunto agregador. “São Paulo é uma cidade onde o medo é valorizado. E o paulistano é um pouco tímido no trato social, é difícil falar com quem não conhece. E a Mostra é uma oportunidade de se sentir parte de um grupo, as pessoas fazem amizade na fila, se conversam”, arrisca Renata.

Se por um lado a era da informação torna disponível qualquer filme em qualquer aparelho, legal ou ilegalmente, por outro é muito fácil perder-se em meio a tantas opções. Basta lembrar que um festival de cinema que começou há 40 anos exibindo 16 longas hoje precisa selecionar 300 entre 1,4 mil filmes que chegam via internet. “Quando a Mostra começou, durante a ditadura, você vivia num deserto de informação”, observa Renata. “A Mostra era uma gota no deserto, começou numa sala só no Masp e era um sucesso. Hoje a gente vive num oceano de informação, a gente é bombardeado com informação, e é uma era de informação fragmentada: a informação que a gente vê, a gente vê um pouco; estudos que a gente lê, a gente lê um pouco, a pessoa faz a seleção do parágrafo que lhe convém e que comprova a sua teoria. É tanta informação que as pessoas ficam perdidas nesse oceano. Acho que a Mostra, sem arrogância nenhuma, é como um amigo que chega e fala: ‘Olha, vi esse filme e é bem bacana. Você não quer assistir?’”

[/imagem_full]

[/imagem_full] [/imagem_full]

[/imagem_full] [/imagem_full]

[/imagem_full] [/imagem_full]

[/imagem_full] [/imagem_full]

[/imagem_full]