Aviso importante: esse texto tem spoilers. Não muitos, porque o filme não se presta a isso, a verdade é essa, não acontece nada que se voce souber vai estragar sua experiência. Bem, acontece uma coisa, e eu vou ter que contar no final. Afinal, Luke Skywalker está vivo? Se bandeou para o Lado Negro? Vai ser encontrado? Essa é a única questão que você precisa chegar no cinema sem saber. E sim, esse texto tem essa informação.

***

“O Despertar da Força” começa de maneira quase idêntica a “Uma Nova Esperança”. Sabe-se lá por que, os rebeldes, que tinham ganho a briga no fim de o “Retorno de Jedi”, parece que não ganharam, e são, de novo, rebeldes. O Império agora se chama Primeira Ordem, e briga com a República. Sim, começa complicado. Os caras que tinham ganho não ganharam, ninguém explica direito como isso se deu, e o Império, que na verdade era a República, já que apareceu quando fecharam o Senado (que era a República), aquela coisa toda, agora briga com a República que… tinha deixado de existir quando o Senado Imperial apoiou o Palpatine.

Aceitemos, então, que a segunda trilogia nunca aconteceu, já que esta parece ser a grande mensagem de J. J. Abrams ao mundo, e que portanto República e Império podem co-existir — e brigar.

O Império, de novo, tem um único objetivo: acabar com os Jedi. Os rebeldes, de novo, têm um objetivo: achar os Jedi porque eles podem salvar o universo. Repare: o uso do “de novo” aqui não é acidental, porque a sensação de “de novo” é constante, é ela que domina 99% do filme.

Se não vejamos: o filme começa, de novo, com alguém colocando uma mensagem secreta dentro de um dróide. Que, de novo, se perdeu de seu dono, e precisa ser levado de volta aos rebeldes. BB-8 é um dróide pra lá de bacana, mais bacana até do que R2-D2, mas, mesmo assim, é um dróide com uma mensagem secreta que precisa ser levado de volta para os rebeldes. De novo, esse dróide cai, num passe de mágica, nas mãos de uma pessoa que “tem a Força”, embora você, de novo, não saiba disso até um pouco mais na frente no filme.

[olho]Aceitemos, então, que a segunda trilogia nunca aconteceu, já que esta parece ser a grande mensagem de J. J. Abrams ao mundo[/olho]

Beleza, vou parar com o “de novo” agora, porque aqui começam algumas diferenças entre o primeiro filme e o novo. Primeira coisa: tudo acontece rápido demais. Se no “Guerra nas Estrelas” original demora um tempo até Luke encontrar Obi Wan, decidir segui-lo, perceber que tem um poder etc., neste tudo acontece rápido demais, como se o filme devesse ter quatro horas mas só pudesse ter duas.

Enfim, o dróide está com um piloto, o melhor piloto da frota rebelde, ele é capturado, deixa o dróide pra trás, e depois é resgatado por um Stormtrooper arrependido. Esses caras fogem, e caem no planeta Jakku, de espetacular nome — o mesmo onde o piloto havia deixado o dróide. Ali, os espera Rey, que era, até então, uma catadora de lixo. Ou melhor: Rey só encontra o Stormtrooper, Finn, já que o piloto desaparece. Rey estava com o dróide, diga-se, ele apareceu um dia na esquina da casa dela.

Aqui temos que começar com o “de novo” de novo, porque , quando vão escapar de Jakku — porque sabiam que a Primeira Ordem queria pegar BB-8 –, eles encontram uma nave abandonada. Que é, simplesmente, a Millenium Falcon.

Não é que eu não esteja disposto a deixar espaço para a fantasia, certo? Se você não aceita que existe naquele universo algo que se chama “A Força”, e que isso não só é normal como é legal, nem deveria ir ao cinema. A questão é que os elementos fantásticos da primeira trilogia — robôs rodando na areia — se apóiam em uma narrativa coerente e consistente. Algumas coisas acontecem “por acaso”, e isso é OK — na vida coisas acontecem por acaso. Mas o dróide ser encontrado por alguém que tem a Força já é um acaso. Essa mesma pessoa achar uma nave espacial abandonada e ela ser a Millenium Falcon já começa a ser acaso demais. Vamos deixar pra lá o fato de que Jakku é quase uma cópia de Tattooine.

Tudo é rápido demais quando Rey e Finn são interceptados por Han Solo e Chewbacca. De repente, estão todos em um planeta “fora do sistema”, e Rey é “atraída” pelo sabre de luz de Luke, que estava escondido por lá — sério. E, ao tocá-lo, começa a ter visões.

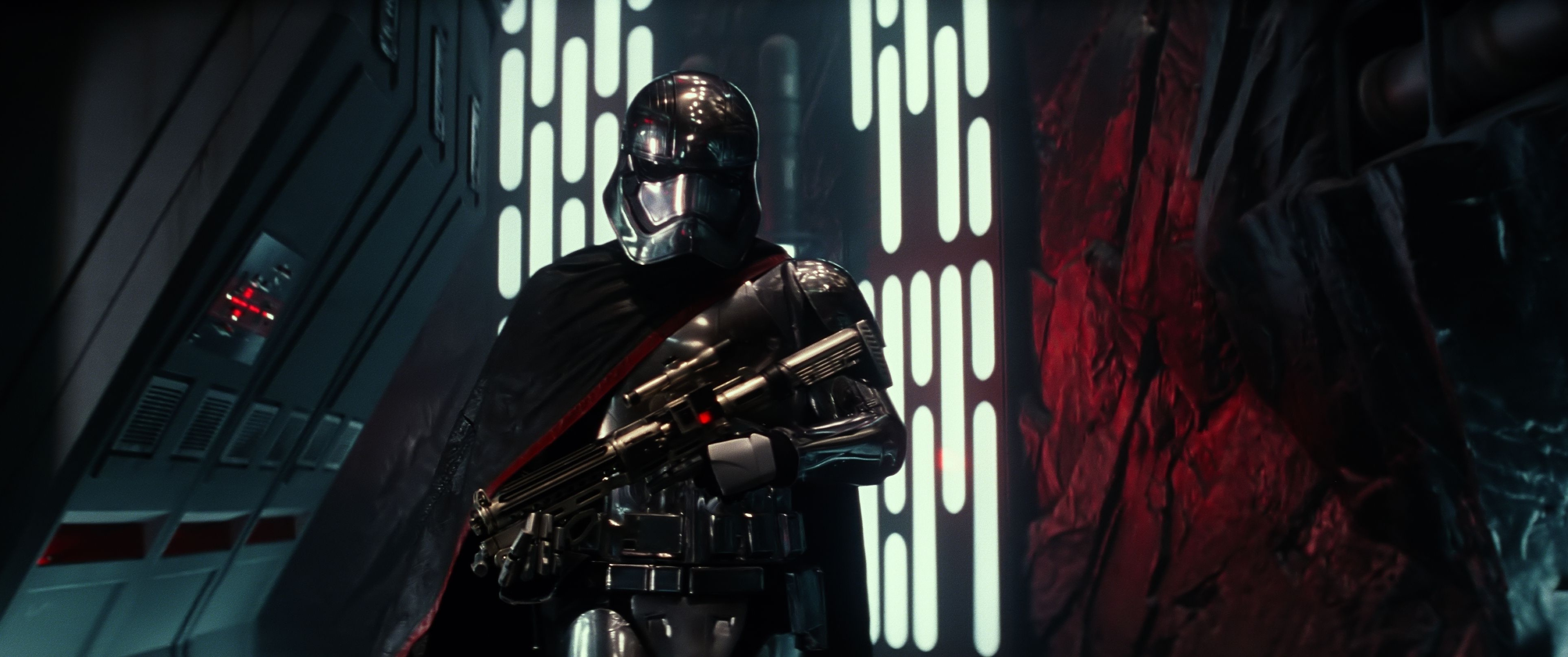

Neste momento, já conhecemos o vilão, ou melhor, os vilões. O novo malvadão master é um Golum gigante, e eu juro pra você que quando anotei isso no cinema eu não sabia que era o mesmo ator que fez o Golum. O novo Darth Vader é filho de Han Solo com a princesa Leia, e presta homenagens ao capacete queimado de Darth Vader — também sabe-se lá por quê. Sua passagem para o lado negro não é clara, mas quero acreditar que isso vai ficar claro nos próximos filmes. Assim como não é claro porque Luke Skywalker se isolou, e se escondeu, e aí temos o argumento central da história, que se desenrola como uma busca por ele: o Império, para eliminá-lo, e com isso acabar com “o último Jedi”, e os rebeldes, para trazê-lo de volta, para que ele possa treinar “a próxima geração Jedi”.

Porque Luke se esconde é o ponto fraco do enredo. Em tese, porque estava treinando o filho de Leia — e outros Jedi –, cujo nome, aliás, é Kylo Ren, e Ren se revoltou e quebrou tudo. E virou malvado, por algum motivo. Sério? O cara está treinando a próxima geração de bonzinhos, aí um vira mau, e o que ele faz é falar “aí, fodam-se, fui!”? Não cola.

Mas voltemos à história: o Império então invade esse planeta para pegar BB-8, não pega, mas captura Rey. Finn, que estava vazando da batalha, então volta e vai junto com Han Solo procurar por ela. Eles fazem uma parada na base dos rebeldes, que é quando aparece a Princesa Leia (que agora se chama General alguma coisa, não vou procurar o nome, é a Princesa Leia). Os rebeldes, então, são descobertos pelo Império, que vai usar contra eles sua nova grande arma. Isso, de novo, eu esqueci do “de novo”, porque a arma é nada mais do que uma Estrela da Morte muito maior, e eu posso dizer pra você, do alto de quem montou uma Estrela da Morte de Lego, que essa daí eu não vou montar nem fodendo, amigo, é dez vezes maior. Mas não passa de uma Estrela da Morte, inclusive por dentro, inclusive, de novo, vai ter a cena em que a Rey tem que passar de um lado para outro mas não tem ponte. Sério!

E aí qual é a história de novo? Os rebeldes têm que entrar lá, desarmar o escudo protetor e depois atirar no oscilador para destruir a arma de novo! E de novo os caras conseguem! De novo não tem ninguém protegendo o escudo, basta render uma pessoa, que estava desacompanhada andando tranquila pela estrela, pra desarmar tudo. É absolutamente fácil demais.

Nesse momento do ataque, de novo, no planeta também estão rolando uns fights. Finn, que era só um Stormtrooper fugitivo, enfrenta Kylo Ren, que tem a Força e é do Lado Negro, com o sabre de luz, e dá briga! E Rey, que tinha a força mas tinha acabado de ficar sabendo, usa ela como um velho Jedi, escapa dos vilões e no final derrota Kylo Ren numa briga rápida e chinfrim.

E então aparece um mapa para Luke! Assim, de repente. Um mapa! Não há uma jornada para achar o cara, uma aventura. A aventura é outra, é para salvar “o mapa”, que na verdade era só metade do mapa. Quando essa metade é salva, a outra aparece miraculosamente — estava dentro de R2-D2 — e em cinco minutos acharam o Luke. Mas… se o cara queria se esconder, por que deixou o mapa dentro do robô?

***

A primeira grande briga que tive com o meu melhor amigo foi quando ele tentou estabelecer algum tipo de semelhança entre a filosofia de “Matrix” e a série “Guerra nas Estrelas”. Faz tempo, fumava-se muita maconha na época e eu já perdoei ele, mas não foi fácil. Matrix é apenas uma boa idéia, talvez até uma excelente idéia, transformada em um filme de ação mais ou menos. Não há qualquer tipo de “filosofia” ali pelo simples fato de que é tudo explícito, explicado, raso. Não é, evidentemente, o caso da primeira trilogia de Star Wars. E é, evidentemente também, o caso da segunda trilogia. O primeiro filme da primeira trilogia era um filme de ficção científica doidão, feito para adultos e que podia ser entendido, e apreciado, por adolescentes e crianças. A segunda trilogia era um caça-níqueis feito para inspirar produtos e videogames em que tudo tinha que ser explicado. É por isso que ela é uma bosta, e a primeira é sensacional.

Deste ponto de vista, faz sentido “matar” a segunda trilogia e fazer um esforço para afirmar a nova fase como uma continuação da primeira, O problema é que “continuação” não é a mesma coisa que “repetição”. Ao não querer se desprender do original, J. J. Abrams não se afasta o suficiente dele. Faz o mesmo filme, com detalhes diferentes. O que é frustrante, e só pode ser entendido se considerarmos que estamos falando apenas de uma base para uma nova trilogia. E que o segundo e o terceiro filme vão trazer a história nova, que ainda não apareceu.

Da maneira como termina esse Episódio VII, podemos até supor que o Episódio VIII será tão somente o próximo Episódio IV, mas com Luke treinando Rey no lugar de Yoda treinando Luke.

Não vou tentar convencer você de que eu vi Star Wars em 1977 porque deve haver em algum lugar uma menção ao fato de que eu nasci em 1973, e o filme não faria muito sentido para um moleque de 4 anos. Em 1983, porém, quando foi lançado “O Retorno de Jedi”, eu vi no cinema — e já tinha assistido os dois anteriores. É claro que minha primeira relação com o filme, aos dez anos, foi diferente da que tive depois, aos 12, aos 16, mas há uma diferença significativa para quem viu o filme pela primeira vez muitos anos depois: a primeira vez que vi Yoda, eu não podia ter idéia de que aquele era um mestre Jedi. Eu não sabia que Darth Vader era o pai de Luke Skywalker até o final de O Império Contra Ataca, e mesmo assim, certeza mesmo só no terceiro filme. Star Wars, para mim, não é uma experiência cinematográfica, sou pretensioso, tenho ambições intelectuais, cinema é cinema, eu curto, Star Wars é uma outra parada, é um universo. Você não compra uma camiseta, um chaveiro do Yoda, uma mochila do R2D2 porque Star Wars é seu filme preferido, mas porque aquele universo fez sentido pra você, te capturou.

Nesse sentido, a segunda trilogia é decepcionante para o público adulto também bastante por isso: não há nada de cativante ali, tirando talvez o visual do planeta Naboo – embaixo e em cima d’água.

A nova trilogia de Star Wars está no universo certo, tem a temperatura, o clima certo. Mas precisa acrescentar algo, criar algo. Não pode ser só um “Star Wars para chamar de meu” dessa geração. Este primeiro filme absolutamente não faz isso. Que ele seja, portanto, só uma caracterização, uma maneira de (re) estabelecer o clima, o ambiente. Porque se for só isso que foi até aqui, terá sido bastante decepcionante.