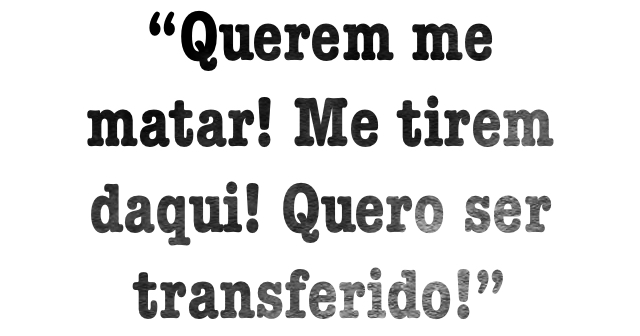

A data era propícia. Terminava a noite de Finados de 2009 quando Orlando Motta Júnior, o Macarrão, um dos líderes dos ataques do PCC que paralisaram São Paulo em 2006, ligou desesperado, de dentro de sua cela, para o 190 pedindo socorro: “Querem me matar! Me tirem daqui. Quero ser transferido!”

No dia anterior, um domingo, os “passarinhos” usaram o horário de visitas para levar a ordem (também conhecida como “salve”) da facção aos detentos da Penitenciária 1 de Avaré. Macarrão, então com 36 anos e condenado a 48 anos de reclusão, que cumpria pena em uma das celas do raio 1, deveria morrer. A ordem — acompanhada de uma arma de fogo — era da cúpula do PCC com aval do líder máximo da facção, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola.

Os detentos da P1 de Avaré passaram a segunda-feira serrando as grades e continuaram noite adentro. A intenção era chegar à cela de Macarrão e executá-lo ainda na madrugada de terça-feira. Mas o barulho imprevisível na noite dos mortos acordou a presa que, apavorada e acuada, usou o celular escondido na cela para pedir ajuda. Foi retirado e salvo pelos agentes penitenciários.

Segundo uma testemunha mantida em uma penitenciária de segurança máxima do Oeste Paulista, a execução seria em represália a um motim interno da facção promovido por Macarrão no final de 2008. Insatisfeito com a administração de Marcola, Macarrão teria obtido apoio de outros integrantes da Sintonia Final Geral, como é chamada a diretoria da facção, sediada na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, e se rebelado com seu grupo.

Segundo uma testemunha mantida em uma penitenciária de segurança máxima do Oeste Paulista, a execução seria em represália a um motim interno da facção promovido por Macarrão no final de 2008. Insatisfeito com a administração de Marcola, Macarrão teria obtido apoio de outros integrantes da Sintonia Final Geral, como é chamada a diretoria da facção, sediada na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, e se rebelado com seu grupo.

***

Macarrão era da alta cúpula do PCC. Na década de 1990, tinha cumprido pena na mesma penitenciária de Avaré com Marcola e outros líderes da facção e participado em 1999 da rebelião da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, o Piranhão, onde o PCC foi fundado, em 1993. Depois dos ataques, foi levado junto com Marcola para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, unidade em que a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) colocou todos os líderes da facção na esperança de evitar as rebeliões em série e de controlar os criminosos.

Em Venceslau, Macarrão se tornou um dos homens fortes do PCC, responsável pela Sintonia dos Gravatas, a ala dos advogados da facção. E também era uma espécie de porta-voz da Sintonia Final Geral, formada por nove integrantes. No entanto, desentendimentos com Marcola e a prisão de advogadas que prestavam serviços para a facção teriam causado o rompimento da relação.

Em julho de 2008, a polícia prendeu advogadas da facção após escutas feitas no celular de Macarrão. Segundo pessoas envolvidas na ação em conversas com a reportagem do Risca Faca, Marcola se irritou porque um informante do PCC já havia alertado para o monitoramento dos celulares e pediu que ninguém usasse os aparelhos. Macarrão desobedeceu e facilitou com isso a prisão das advogadas. Marcola decidiu que o custo das prisões seria bancado com dinheiro particular de Macarrão. Revoltado com a decisão do chefe da facção, Macarrão tentou derrubá-lo.

Durante o motim, Marcola teria sido agredido, sendo espancado por alguns companheiros, um deles essa testemunha, de codinome Chocolate, cujo nome é mantido em segredo pelas autoridades do sistema penitenciário. Marcola sofreu ferimentos e, sob ameaça de morte, aceitou repassar o comando para Macarrão e seu grupo. Assim, Macarrão assumiu durante cinco dias a chefia e tomou conhecimento de todas as atividades da facção mais perigosa do Brasil.

No entanto, por falta de controle da situação, Macarrão enfrentou resistência dentro do próprio grupo, que à sua revelia, negociava a volta de Marcola, e acabou expulsando Macarrão da Sintonia Final Geral. A expulsão ocorreu apenas cinco dias depois de Macarrão assumir o comando. Parece pouco, mas foi tempo suficiente para que ele conhecesse as principais informações da facção.

Ao reassumir o controle da Sintonia Final Geral, Marcola aceitou acordo com o grupo dissidente ao prometer não eliminar nenhum dos líderes, mas manteve a sentença de morte para os detentos que o espancaram. Ao ser derrotado e expulso do grupo, Macarrão conseguiu transferência da P2 de Venceslau. Mas só descobriu que também estava jurado de morte na noite de Finados de 2009.

***

O caso é mantido em segredo pelas autoridades do sistema e pelo próprio PCC. Há cerca de duas semanas, Chocolate, um dos agressores de Marcola, teve de ser transferido para uma ala mais segura do sistema, porque integrantes do PCC descobriram o presídio onde ele cumpre pena no Seguro – uma ala destinada aos jurados de morte. “Ele está pedido e certamente, cedo ou tarde, será localizado e morto”, disse um agente que participou de sua remoção. Outros detentos que participaram do motim contra Marcola foram distribuídos pelo sistema e não há informação se foram executados ou não.

Atualmente, a localização de Macarrão é desconhecida por grande parte do sistema prisional – ele possivelmente vive agora com outra identidade.

Isso só foi possível porque, jurado de morte e pressionado pelo PCC, Macarrão tomou uma importante decisão: tornou-se colaborador das autoridades para delatar o PCC, transformando-se na figura mais emblemática da facção após os ataques de 2006. Resguardado por um programa de proteção de testemunhas, o ex-integrante do PCC colaborou com o Ministério Público na maior investigação sobre o crime organizado feita no País, concluída e divulgada em 2013.

A investigação, que durou três anos, produziu um raio X da facção: revelou quantos eram seus principais chefes (8), seu contingente (11,4 mil homens, 7,8 mil em SP), atuação (22 estados e DF), arsenal (100 fuzis, 30 metralhadores, 100 pistolas), movimentação (R$ 120 milhões por ano), planos e resgate de presos, ataques a policiais e nomes dos traficantes que forneciam cocaína e maconha à facção.

Oficialmente, Macarrão começou a colaborar com o Ministério Público em 19 de março de 2010, quando prestou depoimento sobre a morte de sua mulher, Maria Jucinéia da Silva, assassinada a tiros em 7 de setembro de 2009, então com 41 anos.

Na manhã daquele feriado, por volta das 8h30, Néia, como era conhecida, saía para a frente da casa de sua mãe para varrer a calçada, na Rua dos Evangélicos, bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Distraída com a limpeza, Neia não percebeu que um carro preto se aproximou. Do banco de carona, um homem armado disparou várias vezes. Neia ainda conseguiu correr para dentro de casa, mas não resistiu e caiu, sem vida, no banheiro da residência, atingida por oito tiros.

***

O homicídio foi encomendado por um tribunal paralelo do PCC, reunido pela Sintonia Final Geral dentro da P-2 de Venceslau. Na incapacidade de matar Macarrão, a facção optou por executar sua mulher. O Ministério Público obteve a gravação na qual Edilson Borges Nogueira, o Birosca, integrante da Sintonia Final Geral, afirma que o “salve” fora dado por conta de uma traição ocorrida dentro do PCC. Oficialmente, a traição seria a delação de Macarrão, que teria apontado outro integrante do PCC, Elvis Riola de Andrade, o Cantor, como autor dos disparos que mataram o agente Denilson Dantas Jerônimo, no dia 3 de maio de 2009, na cidade de Alvares Machado, próxima a Venceslau.

Considerado linha-dura, Jerônimo era agente do Centro de Readaptação Penitenciária (CRP) em Presidente Bernandes, unidade de internação e isolamento de presos periculosos. Jerônimo foi surpreendido com a namorada, dentro de seu carro, e morto com diversos tiros de pistola calibre 380. A namorada escapou ilesa. Segundo Macarrão, dois líderes da facção, Biroska e Gegê do Mangue (Rogério Jeremias Simone), além de Wagner Martins de Oliveira, o Boca, e José Luís Soares, o Nininho, planejaram o crime. Elvis, o Cantor, era puxador de samba da Gaviões da Fiel e foi preso em 27 de maio de 2010.

O assassinato da mulher de Macarrão agravou a crise interna na facção. O caldeirão começou a ferver. Macarrão prometeu eliminar todos os parentes dos detentos da cúpula do PCC e a facção jurou revidar matando mais parentes de Macarrão. A ameaça de Macarrão fez com que as mulheres dos líderes usassem carros blindados e escoltados com seguranças nas visitas aos maridos na P-2. A movimentação chamava atenção das pessoas que passavam pelo local, com os carrões à prova de bala e dos seguranças. No entanto, recolhido e sob proteção do programa de testemunhas, Macarrão não cumpriu sua promessa.

“Não tínhamos essa noção de que Macarrão pudesse ganhar tanta força dentro da facção”, disse um ex-diretor de inteligência da SAP, especialista em PCC, que participou das ações para frear a facção. “Para nós, ele era apenas o quinto na ordem de importância, embora fosse um organizador de rebeliões, talvez o principal incentivador do PCC, além de porta-voz da diretoria e responsável pelos advogados”, contou. “Mas não duvido de que ele possa ter derrubado Marcola e ficado no comando por alguns dias”, completou a fonte, que foi ameaçada de morte por Macarrão por ter influenciado em decisão que levou o detento a cumprir pena no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) após uma rebelião.

Outra autoridade do sistema confirmou as informações, dizendo que Chocolate, por motivos de segurança, está em uma ala de seguro de uma Penitenciária de Segurança Máxima do interior de São Paulo. “Logicamente, trata-se de um detento que está condenado à morte pelo PCC, que controla grande parte das penitenciárias e por isso há necessidade de muitos cuidados”, disse a autoridade. “A informação que temos é de que ele é procurado pelo PCC por ter espancado Marcola durante um motim interno do PCC.”

***

A história da delação de Macarrão colocou em risco anos da construção daquela que é chamada de fase “Paz e Amor” do PCC. Depois dos ataques de 2006, o PCC, influenciado pelos ensinamentos do ex-guerrilheiro chileno Maurício Hernandez Norambuena, sequestrador de Washington Olivetto, mudou sua estratégia de atuação, deixando de praticar grandes assaltos para fazer do tráfico de drogas (maconha e cocaína, principalmente) sua principal fonte de receita. Com isso, em 2010, o PCC já participava de 90% dos pontos de tráfico do Estado de São Paulo.

“Além das bocas que já existiam, o PCC abriu novos pontos em praticamente todas as cidades do Estado, incluindo municípios pequenos, de 10 ou 15 mil habitantes”, diz o juiz corregedor Emerson Sumariva Júnior, da Vara de Execuções Criminais de Araçatuba, responsável por 30 mil processos de 15 mil detentos.

A intenção era se desfazer da imagem de violência que ficara após os ataques, quando o PCC matou também civis, e reduzir a possibilidade de penas longas ou mesmo a morte de seus integrantes. A estratégia deu certo, auxiliada pelos interesses da segurança pública estadual em ver reduzidos os crimes de homicídios no Estado. “A queda das estatísticas de violência é proporcional ao sucesso da atividade do PCC”, afirma um ex-diretor da SAP, especialista em PCC, que atuou na custódia de líderes da facção e prefere não ter o nome revelado por motivos de segurança.

A facção tem entre seus maiores clientes os detentos do sistema penitenciário do Estado de São Paulo, que abrigava, até dia 9 de maio de 2016, um total de 230.743 detentos em 164 presídios — 90% deles, segundo o Ministério Público Estadual, sob o controle da “família”, como é chamado o PCC entre seus “irmãos”.

Enquanto paralisava as ações midiáticas, o PCC aprimorava a venda de drogas. Passou a entregar maconha e cocaína em consignação, o que fez com que usuários se transformassem em pequenos traficantes. A tática de arrecadação é simples: o PCC entrega a droga, que é vendida em consignação, e depois passa para fazer o recolhimento do dinheiro e ainda cobra uma comissão da venda, o chamado “bicho-papão”. Com isso, na ânsia de vender mais para comprar droga para uso, os novos traficantes passaram a vender indiscriminadamente, atingindo como público crianças de 10 e 11 anos, que até então eram preservadas pelos antigos traficantes.

Além disso, o PCC afrouxou suas regras, dentro e fora dos presídios. “Para se ter uma idéia, a facção incluiu em seu regimento dois artigos em que os tribunais passam a atuar em pequenas causas, como brigas de vizinhos e de marido e mulher, numa tentativa de apaziguar os ânimos”, diz o especialista. “Até mesmo os ‘ratos de mocó’, que são os presos que furtam pertences dos colegas de presídio são perdoados, o que não acontecia antes”, conta.

Outra mudança foi deixar de pressionar os detentos dos presídios controlados pela facção, que antes dos ataques eram obrigados a entrar para a facção. “Hoje não há mais isso, o detento entra para a facção e também colabora só se quiser”, relataram agentes ouvidos pela reportagem. A intenção é deixar a situação calma dentro dos presídios, com os detentos fazendo uso do entorpecente e os traficantes atuando sem ser incomodados. “A automação de presídios possibilitou isso, porque afasta o agente dos detentos. O preso fica de um lado e os agentes de outro”, diz o especialista. Segundo ele, o fim das blitze semanais simultâneas nos presídios, comuns antes de 2006 para impedir as rebeliões em série, também deu mais tranquilidade aos traficantes para vender a droga aos colegas da prisão.

A estratégia “Paz e Amor” do PCC, somado ao constante aumento de consumo de drogas causado pela superpopulação carcerária, deu tão certo que praticamente quadruplicou a receita do crime organizado com o tráfico. O faturamento, que segundo um livro-caixa do PCC era de R$ 4,8 milhões/mês em 2008, saltou para R$ 16 milhões/mês em 2015, de acordo com dados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário.

[imagem_full]

[/imagem_full]

No fim de semana do mais recente Dia das Mães, centenas de mulheres, todas vestidas num único traje — calças legging, camisetas largas e chinelos — subiam a rua que dá acesso à Penitenciária de Valparaíso, onde há dez anos foi iniciada a megarrebelião promovida pelo PCC durante os ataques de maio. Naquele mês, 76 unidades prisionais enfrentaram motins. Desde então a situação está aparentemente calma nos presídios paulistas. Mas só aparentemente.

Carregando grandes sacolas plásticas, com diversos tipos de produtos (de papel higiênico a alimentos preparados horas antes), essas mulheres — algumas com crianças e bebês, filhos de detentos, alguns gerados em visitas íntimas — reclamavam das péssimas condições do presídio. Elas avisavam que os 1.800 detentos da unidade não estão satisfeitos com o tratamento recebido, e que, por isso, voltavam, depois de muitos anos, a falar sobre a possibilidade de ocorrer uma nova “megarrebelião”, independentemente da vontade do crime organizado, que controla 90% dos presídios paulistas.

Cristiane de Oliveira Silva, que mora em São Paulo, gastou cerca de R$ 500,00 em passagens para viajar 1,2 mil km de ida e volta a Valparaíso, mas não pôde visitar o irmão, preso há 20 dias na unidade. “Eles disseram que os documentos que enviei para autorizar minha visita não chegaram, mas meu irmão confirmou o recebimento. Eu ainda telefonei aqui e ninguém me disse nada. Poderiam ter evitado essa despesa para minha família”, disse ela, antes de cair no choro.

A falta de assistência jurídica aos presos é apenas um dos problemas. “Temos de trazer de tudo, desde sabonete e materiais de limpeza a alimentos, porque a comida é pouca. Faltam remédios e até água e papel higiênico”, contava Marizene Pereira Souza, 42 anos, acompanhada da filha, Barbara Souza Rocha, de 18 anos, que saíram na noite de sexta-feira de São Paulo para visitar Marcelo Souza Rocha, filho de Marizene e irmão de Barbara, preso há sete meses em Valparaíso.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) negou que haja precariedade nas unidades prisionais do Estado. Em nota, a assessoria da SAP informa que não faltam remédios, produtos de higiene e que a assistência judiciária funciona a contento. Segundo a SAP também não há racionamento de água, “porém é feito um controle (principalmente no horário noturno), visando evitar o desperdício”.

***

A precariedade com que vivem os presos no interior das cadeias voltou a acender a panela de pressão do sistema carcerário paulista e pode colocar abaixo a política atual do PCC. Três dias dias antes da visita da reportagem, o serviço de inteligência da SAP havia interceptado mensagens que davam conta de infiltração de armas de fogo no presídio e de ações para promover rebeliões em Valparaíso e Itirapina.

“Recebemos a informação de que haveria ações de fora para dentro e de dentro para fora para quebrar as cadeias”, disse um agente da inteligência. “Então tivemos de chamar a PM e transferir presos”, afirmou. A Força Tática da PM foi chamada, mas não precisou entrar nos presídios. Mesmo assim, cerca de 120 detentos foram transferidos das duas unidades.

As últimas rebeliões nessas unidades foram em 7 de outubro de 2009 em Valparaíso, com dez reféns, e em 15 de julho de 2013 em Itirapina, com 68 reféns e dois detentos mortos. Em um levantamento rápido, a reportagem apurou a ocorrência de dez rebeliões após 2006, metade delas após 2011, embora a SAP informe que desde 2011 não há rebeliões no Estado de São Paulo.

Em Valparaíso a principal reclamação é com a falta de assessoria jurídica, alimentação e falta de espaço para os presos dormirem. “Há um colchão para cada preso, mas por falta de espaço, eles ficam fora da cela. Os presos se viram lá dentro com a quantidade de colchões que conseguem colocar na cela”, disse um agente. Segundo ele, em uma cela para oito presos, convivem 14 ou 16 homens.

“Eles se viram como podem, dois por cama, dividem o chão da cela e em alguns casos dormem até no espaço do banheiro”, disse outro agente. O fornecimento de água é cortado à noite por economia e nos dias quentes, o corte é feito durante o horário do banho de sol para que haja água suficiente para todos tomarem banho e matarem a sede.

O presídio de Valparaíso tem capacidade para 873 presos, mas contava 1.747 na quinta-feira, 12 de maio. Há dez anos, durante a megarrebelião, a unidade estava com 1.161 detentos. A superlotação é praticamente a mesma em todas as unidades. De acordo com dados da SAP, atualmente há cerca de 231 mil detentos em 164 unidades prisionais. Em 2006, eram 121 mil detentos para 144 unidades prisionais. A média subiu de 840 para 1.408 detentos por unidade, um aumento de 70% em dez anos, enquanto o número de unidades aumentou apenas 13%. Reportagem da Ponte sobre o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em que mais de 5 mil presos vivem, relata o local como “o novo Carandiru”.

“É um problema do Executivo, que deveria construir mais presídios. O lógico seria educar a população para reduzir os índices de criminalidade, mas a curto prazo somente a construção de novas unidades é que pode amenizar esse problema”, comentou o juiz Emerson Sumariva Júnior, da Vara de Execuções Criminais de Araçatuba.

A SAP diz que as medidas de segurança, aliadas ao trabalho dos agentes penitenciários, “permitem que a SAP opere suas unidades dentro dos padrões de segurança estabelecidos, inclusive sem qualquer registro de motim, rebelião ou fugas ao longo dos últimos cinco anos”.

Se depois de 2006 o PCC manteve-se como um monstro adormecido dentro dos presídios e bocas do Estado de São Paulo, a situação precária do sistema prisional está criando a mais perigosa das situações: a explosão da panela de pressão e a volta de dias de terror, como aqueles vividos há dez anos.