O Risca Faca publica orgulhosamente um trecho do livro “Cosa Nostra no Brasil: a história do mafioso que derrubou um império”, escrito por Leandro Demori e publicado pela Companhia das Letras. O livro conta a história de Tommaso “Masino” Buscetta, mafioso italiano que se envolveu com a história brasileira. Demori é jornalista, editor do Medium Brasil e assinou, no Risca Faca, a investigação sobre “o Lobo da Bovespa” e a história da operação que influenciou a Lava Jato. Você pode comprar o livro, que chega às livrarias nesta semana, clicando aqui.

***

Homero não tinha dinheiro suficiente para topar a proposta que Tommaso acabara de fazer, mas seria difícil recusá‐la. Após sanar as dívidas da Satec e da Staf, Masino tinha derramado mais 35 mil cruzeiros para tapar outros rombos na empresa. Como negócios legalizados, as consultorias eram uma furada. A parceria se mostrava lucrativa para Buscetta, Homero e seus sócios por outras vias. “Quem sabe botamos no nome do Homerinho?”, sugeriu Masino. Homero de Almeida Guimarães Júnior tinha 26 anos e trabalhava com o pai. Tommaso o adorava, e aos poucos os dois se tornaram verdadeiros amigos. Casado há pouco tempo, não tinha dinheiro, mas sua esposa recebeu, como herança, uma casa e um prédio de apartamentos em São Paulo. “Eles podem vender os imóveis…” Homero aceitou. Comprou a metade de uma fazenda de criação de gado em sociedade com o genro Roberto, que entrou com o restante do dinheiro. As terras foram colocadas em nome de Homero Júnior e Benedetto Buscetta, o Bene.

Enquanto Sarti e David viajavam para o Uruguai para continuar as operações do tráfico, Masino recebia por telefone propostas de vendedores de áreas agrícolas. Homero tinha ativado todos os seus contatos, inclusive o general Ernesto Bandeira Coelho, chefão da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam. Além de procurar por terras disponíveis, esperava conseguir do militar o rápido andamento do processo para descontos no Imposto de Renda, concedidos pelo governo a projetos agropecuários.

Homerinho e Bene também tinham se tornado amigos. Com a ideia de adquirir as terras, Masino ordenou que os rapazes rodassem o Brasil em busca de uma oportunidade. Amazonas, Goiás e Mato Grosso foram os estados escolhidos. Antonio, o Toni, terceiro filho de Tommaso com Melchiorra, os acompanhou — havia chegado ao Brasil havia pouco, vindo de Nova York.

Homero ficou encarregado de analisar as propostas que chegavam por telefone entre dezembro de 1971 e fevereiro de 1972, período em que Tommaso e Maria Cristina viajaram, em alegadas férias, pela América Latina. Estiveram na Venezuela, onde Salvatore “Passarinho” Greco morava desde que a bomba de Ciaculli matara sete policiais, em 1963. Embora corresse o risco de ser preso, Masino ainda iria para os Estados Unidos e para a Itália em viagens cujos objetivos até hoje são desconhecidos. De volta ao Brasil pouco antes do Carnaval de 1972, o italiano recebe uma boa notícia: Homero havia localizado uma grande área para negócio no Mato Grosso — com pista de pouso em boas condições. O italiano ficou empolgado quando soube que o dono era um velho amigo do sogro, um personagem público que traria excelentes garantias ao negócio, mesmo que exilado do país pelos milicos: João Belchior Marques Goulart, o Jango, presidente deposto do Brasil.

Jango vivia no Uruguai desde o golpe. Seu rancho em Maldonado, a duas horas da fronteira, era destino de peregrinação de amigos, políticos e militantes de esquerda. A pouco mais de cem quilômetros de Montevidéu, a cidade litorânea era escorada de um lado por dunas muito brancas e águas muito frias e, do outro, por imensidões campeiras de ar gelado onde as estradas pareciam pistas de pouso, e as pistas de pouso, estradas de barro. Por aquelas bandas, a presença de animais de corte era mais apreciada do que a de seres humanos. Os brasileiros que desandavam ao sul buscavam em Jango amparo e conselhos — e tentavam convencer o político a voltar ao Brasil e enfrentar o Exército.

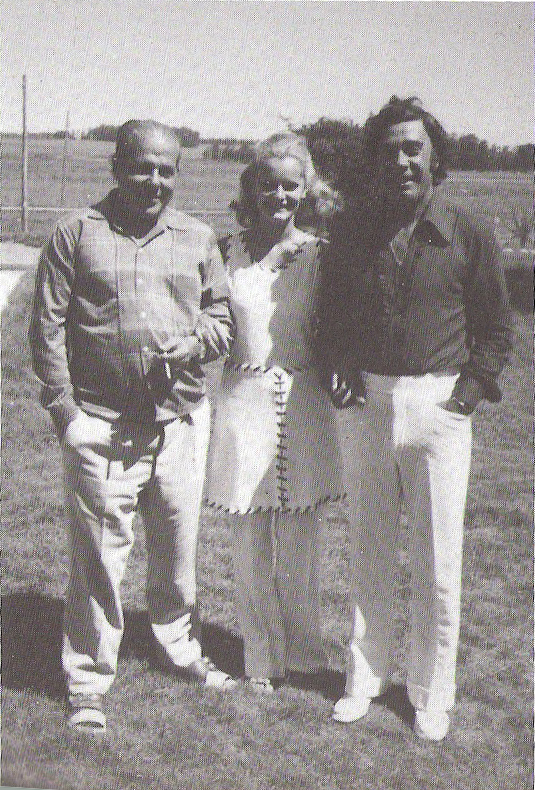

Tommaso, Homero, Maria Cristina, Bene e Homerinho marcaram de se encontrar com o gaúcho no dia 1o de março. São recepcionados com um churrasco, oferecido aos cinco e a outros convidados, em comemoração aos 53 anos de Jango. Cardíaco, Jango bebe uísque e fuma um de seus quarenta cigarros diários — misturados com remédios vasodilatadores que ajudam suas veias a sustentar o coração, maltratado por um infarto que o acometeu três anos antes. Sentia faltas de ar constantes. Abria um vidro e sacava do algodão um Isordil. O comprimido derretia sob a língua, invadia a corrente sanguínea e obrigava a pressão sobre as veias a arrefecer; os pulmões voltavam a se encher de ar.

Amigo de Homero havia mais de uma década, João Goulart explica a localização exata da fazenda Três Marias — 10 mil hectares situados à margem norte do Pantanal mato‐grossense. As terras abrigavam um naco de rio, cabeças de gado, uma floresta particular e um pedaço de história. Na sede — uma simples mas acolhedora casa de estância —, Jango, ainda presidente do Brasil, havia se reunido secretamente com o então ditador do Paraguai, Alfredo Stroessner, para assinar o tratado que daria origem à construção da hidrelétrica de Itaipu. Ele conta aos convidados que costumava visitar a área partindo de avião de São Borja, no Rio Grande do Sul, e esclarece que as terras estavam sendo administradas por seu piloto particular e homem de confiança. A localização da fazenda era perfeita: poucas horas de voo da Bolívia e do Paraguai — ponto de reabastecimento adequado para o tipo de empreitada que Tommaso buscava secretamente levantar. Jango acerta os olhos em Homero e estabelece suas condições. O homem era tido como grande negociador. Sua dedicação às atividades agropecuárias vinha desde a adolescência, nas terras da família em São Borja. Deposto, passou a negociar fazendas e tudo o que elas poderiam produzir: bois, arroz, ovelhas, lã. Comprou áreas no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. Organizou empresas de exportação de carnes e grãos — e se tornaria tão reconhecido que teria ajudado o presidente da Argentina, Juan Domingo Perón, a desatar nós de exportação bovina entre aquele país e a Líbia. Como os tempos eram incertos, o ex‐presidente, precavido, ofereceu a Homero, em vez da venda, o arrendamento da propriedade. Masino aceitou, sob a condição de que o piloto fosse dispensado. Não queria gente de fora troteando por lá. Negócio fechado.

De volta ao Brasil, Homero procurou o general Bandeira Coelho para apressar a documentação junto à Sudam. Tinha ânsia em tomar posse da fazenda do ex‐presidente, sobretudo pela pressão de Masino. O militar o atendeu amistosamente na própria residência. Homero acreditava que tudo andaria bem antes de ouvir do general que o negócio não poderia ser concretizado. Ao notar que a fazenda era de João Goulart — que se beneficiaria financeiramente com o arrendamento —, Bandeira Coelho se negou a assinar a papelada e mandou Homero procurar outras terras. Ao saber da notícia, Masino ficou desapontado.

O esfriamento do negócio trouxe um problema maior. Os aniversários de João Goulart no Uruguai eram vigiados pelos órgãos repressores do Brasil. Nos anos 1970, fotos das confraternizações em Maldonado seriam anexadas aos arquivos contra Jango, montados pelos serviços de inteligência. Os militares tinham medo de que o ex‐presidente retornasse ao país. Sua liderança ainda era respeitada por boa parte da população.

Com o fim do regime, os arquivos secretos da ditadura correspondentes ao ano de 1972 desapareceram da pasta de João Goulart organizada pelos órgãos de repressão. Seu paradeiro é um mistério. É impossível afirmar se os militares tiveram acesso a uma imagem clandestina daquela criatura cabeluda, estranha ao convívio de Jango. Sem documentos contundentes que esclareçam a história, há apenas um depoimento‐chave de um personagem diretamente envolvido na questão.

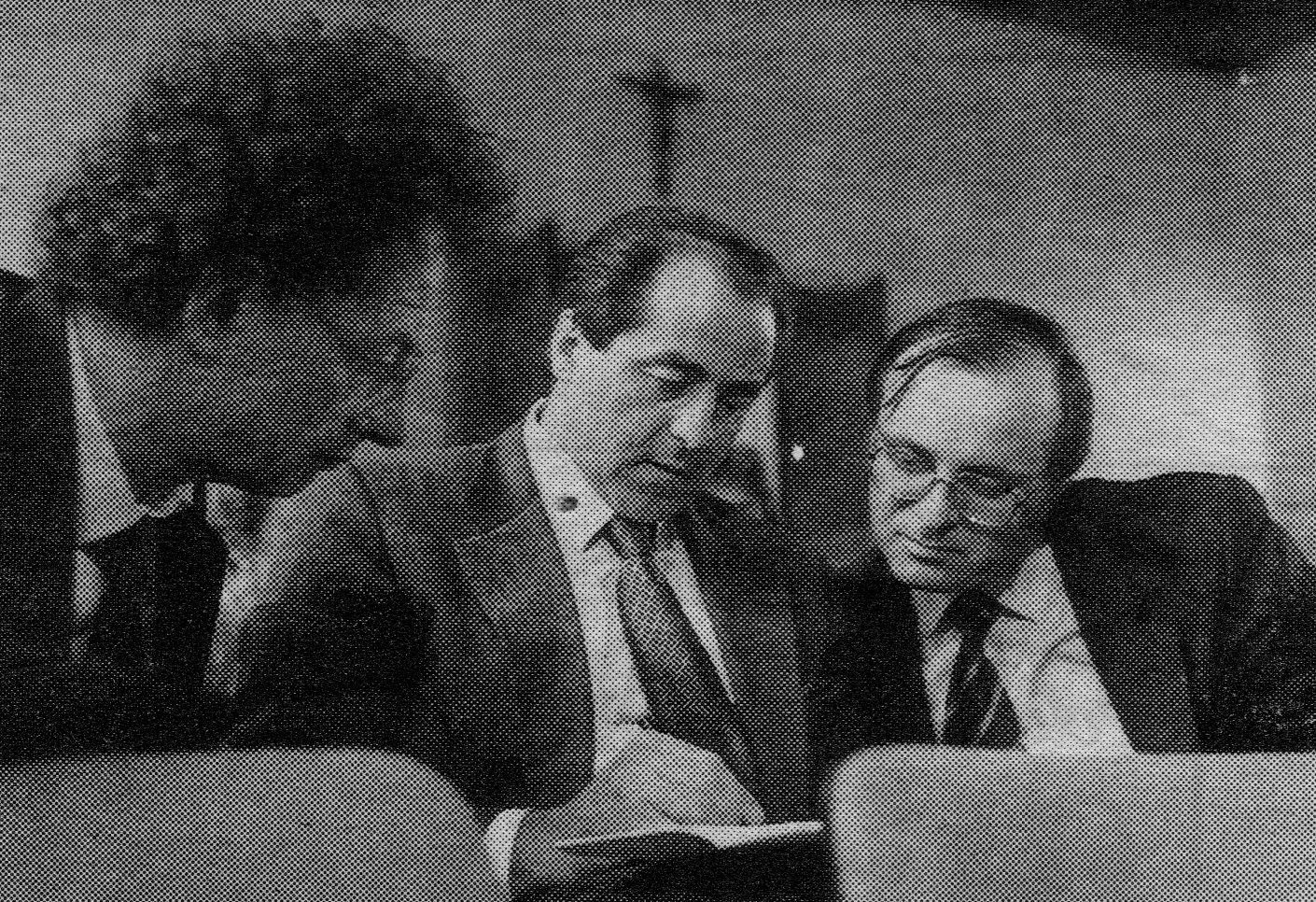

Mesmo que os arquivos da ditadura tenham sido destruídos, uma foto familiar sobreviveu ao tempo e foi capaz de desencadear uma tormenta na vida de Tommaso. Orpheu dos Santos Salles, sócio de Homero, teria entregado ao Dops a foto na qual Masino, Homero, Cristina, Bene e Homerinho aparecem abraçados ao ex‐presidente. A imagem enfeitava um móvel na sala do apartamento de Buscetta em São Paulo. Orpheu e os generais ligados a Homero tentariam, assim, se livrar do italiano — e mostrar aos militares que não tinham nada a ver com ele. Àquela altura, eles já desconfiavam de Tommaso, que passava os dias recebendo gente estranha e despachando pelo telefone dos escritórios da firma sem jamais dizer o que realmente fazia.

A foto foi parar direto nas mãos do delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury, um dos mais implacáveis agentes do Dops, reportado como persistente torturador por dezenas de prisioneiros que passaram por sua delegacia. Fleury e a cúpula da repressão não tinham nada contra Tommaso Buscetta. Nem mesmo sabiam quem ele era. Ligados em tudo o que era relacionado a Jango, acreditaram que o italiano pudesse fazer parte de algum grupo comunista disposto a financiar a volta do ex‐presidente ao Brasil — movimento que a ditadura não poderia permitir. Fleury começou a buscar informações sobre “Roberto” sem saber seu verdadeiro nome, muito menos sobre seu passado mafioso e o presente no mercado internacional de heroína. Acreditou estar levantando a ficha de um subversivo europeu. Mirou no que viu, acertou o que não viu.

A frustração provocada pelo distrato do negócio da fazenda pressionou Masino a encontrar uma solução. Ele intuía que Homero entraria em qualquer negócio que propusesse, e tudo indica que tenha forçado o sogro a enfrentar uma nova tentativa. Sabendo que Homero havia recebido a visita de um corretor que lhe oferecera uma fazenda em Echaporã, no interior de São Paulo, Tommaso apelou para o instinto paterno: disse que estava desgostoso com o Brasil e que levaria Cristina para morar com ele no exterior. O velho foi tomado pelo pavor. Em um final de semana, levou Masino, Bene e Homerinho para conhecer o rancho em Echaporã. Masino e o filho ficaram encantados com a fazenda Santo Antônio e seus 4,4 mil hectares, 360 cabeças de gado e diversos animais de montaria. Sem pensar muito, Homero desembolsou 300 mil cruzeiros para dar entrada na papelada das terras — que custariam mais de 1 milhão de cruzeiros —, penhorando a própria casa. Com a promessa de Masino de que cobriria parte da dívida, outros 300 mil, esperava conquistar Bene, que convenceria o pai a ficar no país.

Parecia ter dado certo. Bene e Homerinho tomaram posse da fazenda Santo Antônio e Tommaso visitaria a fazenda diversas vezes ao longo dos meses seguintes. Para ficar mais próximo, saiu da mansão em que morava na avenida Indianápolis, 595, em São Paulo, e alugou dois apartamentos — um para ele e Cristina, outro para Bene e sua esposa, que acabara de chegar de Nova York — em Marília, a quarenta quilômetros de Echaporã. Estava decidido a investir tempo na nova empreitada.

O transporte aéreo de heroína era uma novidade no Brasil, mas já funcionava havia alguns anos em outros países. Um ano antes, em outubro de 1971, Lucien Sarti convidou Helena para mais uma de suas viagens. Juntos, viajaram para São Paulo, Montevidéu, Lima e Cidade do México. Na capital do Peru, o francês se encontrou com Housep Caramian, um correio responsável por fazer a droga voar da América Latina para os Estados Unidos. Lá, combinaram que Caramian colocaria 120 quilos de heroína recém‐chegada da Europa em um avião particular de Sarti. Caramian e um piloto rumaram de Lima com destino a uma pista militar abandonada no deserto mexicano, onde Lucien Sarti, Michel Nicoli e outro homem recepcionaram a carga e a levaram de carro para a Cidade do México. O negócio teria sido feito ali mesmo, com Carlo Zippo, que teria pagado pela droga 840 mil dólares — 7 mil dólares o quilo, valor mais baixo do que se fosse entregue diretamente nos Estados Unidos. Sarti voltou ao Brasil em um voo via Panamá, onde provavelmente depositou o dinheiro.

A ideia de usar o interior do Brasil como entreposto de carga e abastecimento parecia firme. Depois de tomar posse da fazenda em Echaporã, Masino se encontrou com Michel Nicoli no terraço do Edifício Itália, em São Paulo. Tommaso e Nicoli já se conheciam. O francês, nascido em Marselha em dezembro de 1930, era um dos homens de maior confiança de Auguste Ricord. Carteiro desde a adolescência, enveredou para o crime nos anos 1960, dirigindo carros de fuga para uma quadrilha de assaltantes na França. Em 1963, já clandestino em Buenos Aires, importava roupas falsificadas da Europa para revender na Argentina. Sua entrada no tráfico ocorreu aproximadamente em 1966, quando conheceu Lucien Sarti no restaurante El Sol, ponto de encontro de desterrados franceses na capital. Nicoli vivia no Brasil desde 1969 sob o nome de Carlos Collucci da Silveira, um cidadão brasileiro fictício nascido no Rio Grande do Sul. Com o dinheiro que tinha levantado fazendo viagens de leva e traz de heroína, Michel fundou no número 255 da rua Acre, na Mooca, em São Paulo, a empresa Delga Alumínio e Plástico Ltda. As investigações policiais da época não foram a fundo na contabilidade da companhia, mas é provável que a Delga fizesse lavagem de dinheiro. Ao menos dois malotes com dólares sujos viajaram do Rio de Janeiro para Nova York, onde foram depositados na conta da empresa nos Estados Unidos e depois retransferidos para o Brasil como “investimentos externos”.

Tommaso contava com Nicoli para sua nova empreitada. Ele já havia participado da reunião no Copacabana Palace, em agosto de 1971, onde também estavam Carlo Zippo, Lucien Sarti e Christian Jacques David. Sabia trabalhar e estava pronto. Em um depoimento dado ao Dops tempos depois, Nicoli confessaria que conhecia todos os integrantes do grupo, inclusive Buscetta, “elemento de projeção da cúpula da máfia”, e que o havia encontrado “umas quatro ou cinco vezes” no Brasil. Juraria, no entanto, que em nenhuma delas por motivos escusos. Admitia conhecer Tommaso, mas não imputava a ele nenhum crime.

O distrato do negócio com Jango parecia ter trazido mau agouro ao supersticioso Tommaso. Março, mês em que estivera com o ex‐presidente brasileiro no Uruguai, era período de embaraço na história siciliana. Por duas vezes, em séculos distintos, o povo da ilha tentou uma revolução pela independência contra estrangeiros dominantes. Fracassara em ambas. O mês que marcava o começo das guerras para os povos europeus antigos faria seus estragos naquele ano bissexto de 1972.

***

“Cosa Nostra no Brasil: a história do mafioso que derrubou um império” chega às lojas nesta semana. Clique aqui para comprar.